遠距離介護の現状と課題

介護を学びたい

先生、「遠距離介護」って新幹線や高速バスを使う人が多いって書いてありますが、具体的にどういうことですか?

介護の研究家

良い質問ですね。例えば、東京に住んでいる子供が、故郷である北海道に住む親の介護をするために、定期的に北海道へ行くような場合を指します。飛行機ではなく、新幹線や高速バスを使うことが多いのは、費用を抑えるためでもあるんですよ。

介護を学びたい

なるほど。費用を抑えるためなんですね。でも、大変そうですね…。

介護の研究家

そうですね。肉体的にも精神的にも負担が大きいのが現状です。移動時間の長さや交通費の負担だけでなく、仕事との両立も難しく、介護離職につながるケースも多いです。また、親の住む地域が過疎化している場合は、介護サービスが十分に受けられない可能性もあるんですよ。

遠距離介護とは。

『遠距離介護』とは、介護が必要な人の世話をするために、家族などの手伝いをする人が、遠くから定期的に介護が必要な人の住む場所へ行き、介護のサービスを行うことです。新幹線や高速バスを使う人が多いです。このような状況の背景には、介護が必要な高齢の親が、友人や知り合いがいる地域社会とのつながりを大切にしたいという気持ちや、家を出て都会で暮らす子供夫婦との心の距離、さらに地方の過疎化や農林水産業の衰えといった問題があります。

遠距離介護の概要

遠距離介護とは、離れて暮らす家族が、要介護状態にある親や親族の介護を行うことを指します。具体的には、住居が遠く離れているために、介護者が定期的に長距離移動を伴って介護を行う状況を言います。近年、高齢化の進展や核家族化の進行、また若い世代の仕事の関係による転居など様々な要因により、この遠距離介護を行う家族は増加傾向にあります。

遠距離介護を行う家族は、新幹線や高速バス、飛行機などを利用し、数時間から十数時間かけて移動することも珍しくありません。移動にかかる費用も大きな負担となります。介護の内容は多岐にわたり、食事の用意や手伝い、入浴、排泄の介助といった身体的な世話はもちろんのこと、通院の付き添い、家事の手伝い、金銭管理、役所での手続きの代行といった生活全般の様々なサポートまで含まれます。

遠距離介護は、介護者に大きな負担を強いることがしばしばあります。時間的な負担も大きく、移動時間に加え、介護に費やす時間も必要となるため、自身の仕事や生活との両立が困難になる場合もあります。また、経済的な負担も無視できません。交通費や宿泊費、食費などの費用に加え、介護用品の購入費用なども必要となる場合があり、家計を圧迫する要因となります。さらに、肉体的、精神的な負担も大きいです。長時間の移動や慣れない介護による疲労、介護を受ける家族の状況に対する不安やストレスなど、心身に大きな影響を及ぼす可能性があります。このように、遠距離介護は、介護者にとって多大な苦労を伴うものであると言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 離れて暮らす家族が、要介護状態にある親や親族の介護を行うこと。住居が遠く離れているために、介護者が定期的に長距離移動を伴って介護を行う状況を指す。 |

| 背景 | 高齢化の進展、核家族化の進行、若い世代の仕事の関係による転居など |

| 移動手段と費用 | 新幹線、高速バス、飛行機などを利用。数時間から十数時間かけて移動することも珍しくない。移動費用の負担も大きい。 |

| 介護の内容 | 食事、入浴、排泄の介助といった身体介護、通院の付き添い、家事、金銭管理、役所での手続き代行など多岐にわたる。 |

| 介護者の負担 |

|

遠距離介護の背景にあるもの

遠く離れた場所に住む家族を介護する、遠距離介護は、現代社会において増加の一途をたどっています。その背景には、様々な事情が複雑に絡み合っています。まず、高齢者自身の強い思いが挙げられます。長年住み慣れた地域には、かけがえのない思い出や、深い愛着が根付いています。築き上げてきた友人や知人との繋がりも、生活の大きな支えとなっています。こうした大切なものを全て手放し、見知らぬ土地で新たな生活を始めることへの不安や抵抗は、想像以上に大きなものなのです。

また、子ども世代の生活環境の変化も大きな要因です。仕事や子育てなどの理由で、親の住む地域を離れて暮らすケースが増えています。家族形態が変化し、親と同居することが難しくなった現代社会において、核家族化の進行は遠距離介護の増加に拍車をかけています。

さらに、地方の過疎化と高齢化、そしてそれに伴う医療や介護サービスの不足も深刻な問題です。高齢者の数が増える一方で、介護施設や医療機関の数は限られています。そのため、必要なサービスを十分に受けられない状況も生まれており、遠距離介護という選択をせざるを得ない家族も少なくありません。

こうした高齢者自身の思い、子ども世代の生活環境、そして社会的な背景が複雑に絡み合い、遠距離介護という選択をする家族が増加しているのです。それぞれの事情に寄り添った、より良い支援体制の構築が求められています。

| 要因 | 詳細 |

|---|---|

| 高齢者自身の強い思い | 長年住み慣れた地域への愛着、友人・知人との繋がり、新たな生活への不安や抵抗 |

| 子ども世代の生活環境の変化 | 仕事、子育て、核家族化の進行による親と同居の困難さ |

| 社会的な背景 | 地方の過疎化と高齢化、医療や介護サービスの不足 |

遠距離介護のメリットとデメリット

遠距離介護は、離れて暮らす家族を支える大切な方法ですが、良い点と難しい点の両方があります。まず、良い点としては、介護を受ける人は住み慣れた家で、これまで通りの生活を続けることができます。周りの人々との繋がりも変わらず、穏やかに日々を過ごせることは大きな利点です。介護する人にとっても、自分の仕事や子育てを続けながら介護を両立できるという利点があります。仕事を辞めずに収入を確保できることは、経済的な安定にも繋がります。

しかし、遠距離介護には難しい点も多くあります。まず、介護する人の負担が大きくなってしまうことが挙げられます。介護のために何度も行き来することで、交通費や宿泊費などの経済的な負担がかかります。また、移動時間や介護そのものの肉体的負担、精神的な負担も無視できません。さらに、離れた場所にいるため、こまめに様子を見ることが難しいという問題もあります。急に容体が悪くなった時にすぐに駆けつけることができず、不安な思いを抱えることになります。電話や手紙などで様子を伺うことはできますが、実際に会って顔を見て話すのとは違います。些細な変化も見逃してしまう可能性があり、緊急時の対応の遅れに繋がることも考えられます。

このように、遠距離介護にはメリットとデメリットがあります。家族全員でしっかりと話し合い、それぞれの状況を理解した上で、最適な介護の形を見つけ出すことが大切です。場合によっては、地域の介護サービスを利用したり、介護施設への入居を検討するなど、様々な選択肢の中から、無理のない方法を選ぶことが重要です。

| 項目 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 介護を受ける人 | 住み慣れた家で、これまで通りの生活を送れる 周りの人々との繋がりを維持できる |

急な容態の変化に対応が難しい場合がある |

| 介護する人 | 仕事や子育てを続けながら介護を両立できる 経済的な安定を維持できる |

|

遠距離介護を支えるサービス

離れて暮らす家族を心配する気持ちは誰しも同じです。特に、高齢になり介護が必要な家族がいる場合、距離が大きな壁となることがあります。 幸いなことに、近年は様々なサービスが登場し、離れた場所からでも家族を支える「遠距離介護」が現実的なものとなってきました。 そこで、今回は遠距離介護を支える具体的なサービス内容と、その利用方法についてご紹介します。

まず、公的なサービスとして、市町村が提供する介護保険サービスがあります。介護保険サービスは、要介護認定を受けた方が利用できる制度で、訪問介護や通所介護、短期入所生活介護(ショートステイ)などが含まれます。これらのサービスを利用することで、日々の生活の支援や、一時的な休息の確保が可能になります。

次に、民間の事業者が提供するサービスも多岐にわたります。例えば、自宅に訪問して食事や入浴、排泄の介助を行う訪問介護サービス、日帰りで施設に通い、機能訓練やレクリエーション、食事などのサービスを受ける通所介護サービス、そして短期間施設に宿泊し、介護を受けるショートステイなどがあります。これらのサービスは、介護する側の負担軽減に大きく役立ちます。

さらに、情報通信技術(ICT)を活用した見守りサービスも普及しています。センサーやカメラなどを用いて、離れた場所からでも家族の様子を確認できるため、安心感が得られます。また、介護に関する相談窓口も充実しており、専門家からアドバイスを受けることができます。これらのサービスは、電話やインターネットを通じて利用できる場合も多く、気軽に相談できる点がメリットです。

遠距離介護は決して一人だけで抱え込むものではありません。様々なサービスを組み合わせ、上手に活用することで、離れていても質の高い介護を実現し、家族の絆を深めることができます。まずはお住まいの市町村の窓口や、地域の介護支援専門員(ケアマネージャー)に相談してみましょう。利用できるサービスや手続き方法など、具体的な情報を教えてもらうことができます。

| サービスの種類 | 提供元 | サービス内容 | メリット |

|---|---|---|---|

| 介護保険サービス | 市町村 | 訪問介護 | 日々の生活支援、一時的な休息の確保 |

| 通所介護 | |||

| 短期入所生活介護(ショートステイ) | |||

| 民間サービス | 民間事業者 | 訪問介護(食事、入浴、排泄介助など) | 介護する側の負担軽減 |

| 通所介護(機能訓練、レクリエーション、食事提供など) | |||

| ショートステイ(短期間の施設宿泊と介護) | |||

| ICT見守りサービス | 民間事業者 | センサーやカメラによる遠隔見守り | 安心感の提供 |

| 相談窓口 | 自治体、民間事業者等 | 介護に関する専門家からのアドバイス | 気軽に相談可能 |

遠距離介護の課題と今後の展望

高齢化が進むにつれて、住まいが離れた家族を世話する遠距離介護は、ますます増えることが予想されます。離れた場所での介護は、直接会いに行く時間や費用がかかること、また、急な事態にすぐに対応できないなど、様々な課題を抱えています。

まず、経済的な負担の軽減は重要な課題です。介護のために仕事を休むと収入が減ってしまうため、介護休暇制度の利用促進や助成金の拡充などが必要です。交通費の負担軽減も大きな課題です。

次に、遠距離であるがゆえの情報不足も問題です。介護する家族の状態を把握しにくいため、定期的な連絡や情報共有の仕組みづくりが大切です。介護サービスの内容や利用方法などの情報提供も充実させる必要があります。

遠距離介護を支える技術の活用も重要です。例えば、インターネットを使った映像や音声による見守りシステムや、健康状態を管理する機器の導入は、離れていても家族の状況を把握するのに役立ちます。また、医師による診察や相談をインターネット上で行う遠隔医療も、移動の負担を減らし、専門家のアドバイスを気軽に受けられるため、今後の普及が期待されます。

地域で高齢者を支える仕組みづくりも不可欠です。自治体や地域住民による見守り活動や、緊急時に対応できる支援体制の構築は、遠距離介護をする家族にとって大きな支えとなります。

遠距離介護は、家族だけで抱え込まず、様々な関係機関が協力して支えることが重要です。行政、医療機関、介護事業者などが連携し、相談窓口の設置や情報提供の充実、支援体制の強化など、総合的な取り組みを進めることで、誰もが安心して暮らせる地域社会を実現していく必要があります。

| 課題 | 対策 |

|---|---|

| 経済的な負担 | 介護休暇制度の利用促進、助成金の拡充、交通費の負担軽減 |

| 情報不足 | 定期的な連絡、情報共有の仕組みづくり、介護サービスの情報提供 |

| 距離による制約 | インターネットを使った見守りシステム、健康管理機器の導入、遠隔医療の普及 |

| 地域での支援不足 | 自治体や地域住民による見守り活動、緊急時対応の支援体制構築 |

| 総合的な支援不足 | 関係機関の連携(行政、医療機関、介護事業者など)、相談窓口の設置、情報提供、支援体制の強化 |

まとめ

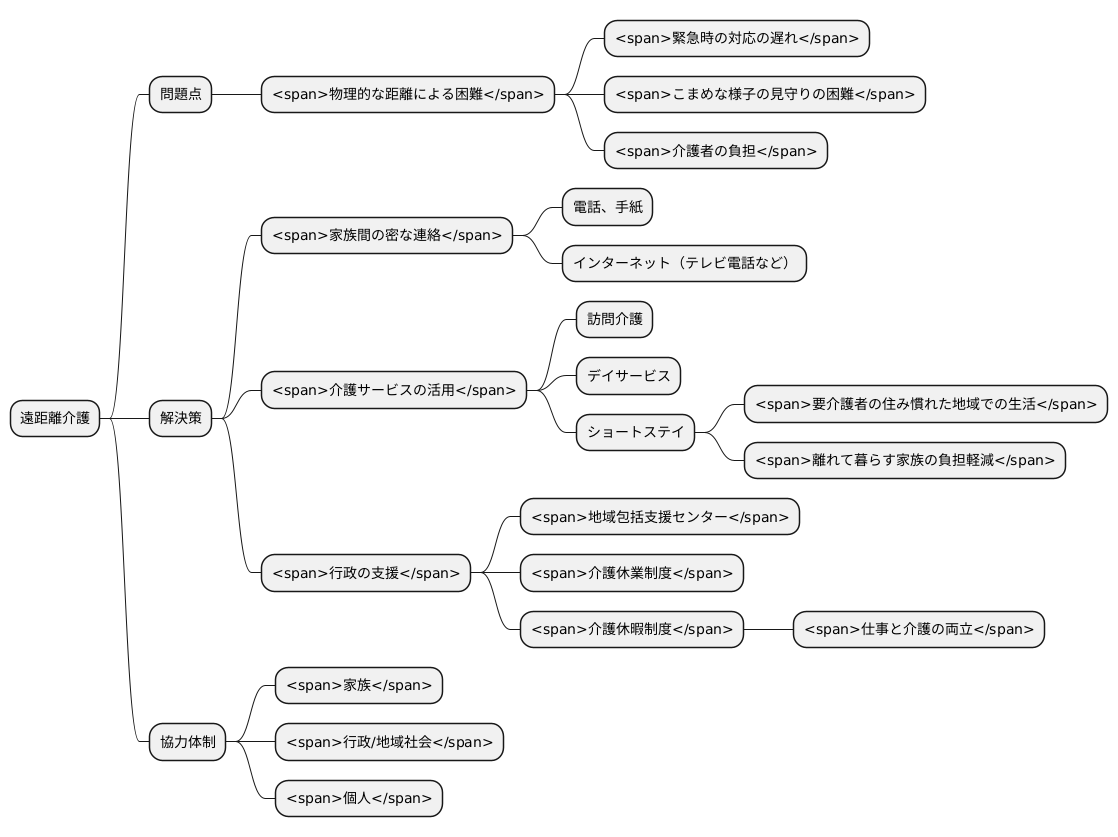

高齢化が進む現代社会において、家族が離れて暮らす状況下で介護を行う遠距離介護は、多くの人が直面する可能性のある重要な課題となっています。遠距離介護は、物理的な距離によって生じる様々な困難を抱えています。例えば、緊急時の対応の遅れや、こまめな様子の見守りが難しいこと、介護者の負担などが挙げられます。

これらの困難を乗り越えるためには、家族間の密な連絡が欠かせません。電話や手紙はもちろん、最近はインターネットを使ったテレビ電話なども手軽に利用できるので、積極的に活用し、日々の様子を伝え合うことが大切です。また、介護サービスの活用も重要です。要介護者の住む地域には、様々な介護サービスが存在します。訪問介護やデイサービス、ショートステイなどを利用することで、要介護者は住み慣れた地域で安心して生活を送ることができ、離れて暮らす家族の負担軽減にも繋がります。

行政も、遠距離介護を支援するための様々な取り組みを行っています。地域包括支援センターへの相談は、利用可能なサービスの情報提供を受けたり、ケアマネージャーを紹介してもらったりする上で有効です。また、介護休業制度や介護休暇制度などを利用することで、仕事と介護の両立を目指すことも可能です。遠距離介護は、家族だけで抱え込むには大変な問題です。行政や地域社会、そして私たち一人ひとりが、遠距離介護という社会問題に目を向け、共に解決策を探り、支え合う体制を築いていくことが、これからの高齢化社会において、ますます重要になっていくでしょう。