介護保険:支えあう社会の仕組み

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」って、どちらも人の世話をすることだと思うんですが、どう違うんですか?介護保険法と何か関係があるのでしょうか?

介護の研究家

良い質問ですね。確かにどちらも人の世話をするという意味では似ています。「介護」は、食事や入浴、排泄など、日常生活を送る上で必要な行為を、その人が自分で行えない時に、代わりにやってあげたり、手伝ってあげたりすることです。一方「介助」は、何かをする時に、その人自身である程度できるけれど、少しだけ手伝ってあげる、という意味です。例えば、階段を上る時に手すりを持つ、杖を使うなども介助になります。

介護を学びたい

なるほど。自分で全くできない時に手伝うのが「介護」で、ある程度は自分でできるけど少し手伝うのが「介助」なんですね。介護保険法では、どちらが関係しているんですか?

介護の研究家

介護保険法は、加齢や病気などによって「介護」が必要になった人を支えるための制度です。自分で日常生活を送ることが難しい高齢者などが、介護サービスを受けられるようにする法律です。「介助」はその一部と考えられますね。つまり、介護保険法は「介護」を必要とする人を対象としており、「介助」はその「介護」の中に含まれる行為の一つと言えるでしょう。

介護保険法とは。

「お世話をし、助けること」と「手伝うこと」の違いについて、『介護保険法』で考えてみましょう。この法律は、年を取った方の介護に関わる保険を定めたものです。実は、ずっと昔の1963年には『老人福祉法』という法律が作られました。これは、誰もが健康で文化的な暮らしを送れるようにするという憲法の考え方に基づいて、お年寄りの福祉を支えるための法律でした。しかし、年を取った方がどんどん増えていく中で、お金の問題などもあって、この法律だけでは対応しきれなくなってきました。そこで、1982年に『高齢者の医療の確保に関する法律』(最初は『老人保険法』という名前でした)が作られ、お年寄りの医療や保険のお金の使い方などを調整することになりました。それでも、状況は改善せず、お年寄りの福祉を支える新しい仕組みが必要になりました。そこで、1997年に『介護保険法』が作られ、2000年から実際に使われるようになりました。この法律は、40歳以上で介護が必要な方から保険料を集め、公的な医療や福祉サービスを提供するためのものです。65歳以上の方は第一号被保険者、40歳から64歳の方は第二号被保険者と呼ばれます。

介護保険制度の始まり

人が年を重ねるにつれて、どうしても体が弱り、日常生活を送る上で支えが必要になることがあります。以前は、家族、特に子どもや妻、嫁といった親族が、その役割を担うのが一般的でした。しかし、近頃は一人暮らしの高齢者や、夫婦二人だけの世帯が増えています。また、子どもがいても、仕事や子育てで忙しく、親の面倒を十分に見ることができないという人も少なくありません。女性も社会で活躍するようになり、介護を担うことが難しくなっている現状があります。

このような社会の変化に伴い、家族だけで高齢者の介護を支えることが難しくなってきました。そこで、社会全体で高齢者を支える仕組みが必要だという声が高まり、生まれたのが介護保険制度です。これは、病気や怪我をした際に利用する健康保険と同様に、すべての人が加入する社会保険制度の一つです。国民皆保険と同じように、若い世代が高齢者を支え、将来自分が高齢になった際には、若い世代から支えてもらうという相互扶助の精神に基づいています。

介護保険制度は、1997年に法律が作られ、準備期間を経て2000年から実際に始まりました。介護が必要と認められた高齢者は、在宅でサービスを受ける訪問介護やデイサービス、施設に入所してサービスを受ける特別養護老人ホームなど、様々なサービスを利用することができます。これらのサービスを受けることで、高齢者は自宅や施設で安心して生活を送ることができ、生活の質の向上につながります。また、介護をしていた家族の負担も軽減され、介護と仕事の両立もしやすくなります。介護保険制度は、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせる社会を実現するために、重要な役割を担っています。

| 背景 | 課題 | 解決策 | 効果 |

|---|---|---|---|

| 高齢化の進展、核家族化、女性の社会進出 | 家族だけで高齢者の介護を支えるのが困難 | 介護保険制度の導入(社会全体で高齢者を支える仕組み) 相互扶助の精神に基づく |

|

保険料とサービス

介護保険は、40歳以上の人が加入する社会的な制度です。人生の後半で誰もが直面するかもしれない、病気やけがによる介護が必要な状態に備えるためのものです。

保険料の支払方法は年齢によって異なります。40歳から64歳までの人は、加入している医療保険と一緒に介護保険料を支払います。毎月の医療保険料に上乗せされる形で納めることになります。65歳以上の人は、年金から天引きされる形で保険料を支払います。受け取る年金額に応じて保険料が決められます。

このようにして集められた保険料は、様々な介護サービスを提供するための費用として使われます。要介護状態になったとき、利用者はサービス費用の1割から2割(原則)を負担し、残りは保険で支払われます。

介護サービスを受けるには、まず市区町村の窓口に申請して「要介護認定」を受ける必要があります。認定の結果に応じて要支援1・2、要介護1~5の区分に分けられます。必要な介護の程度に応じて利用できるサービスの種類や量が異なってきます。

具体的にどのようなサービスがあるのでしょうか。自宅で生活を続けたい方のために、ホームヘルパーが自宅に訪問して、入浴や食事、排せつの介助などを行う「訪問介護」や、日帰りで施設に通い、入浴や食事、機能訓練などを受ける「通所介護」などがあります。また、自宅での生活が困難な方のために、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの入所施設も用意されています。

これらのサービスを利用することで、高齢者は住み慣れた自宅で安心して生活を送ったり、施設で専門的なケアを受けたりすることができます。介護保険は、高齢者が尊厳を保ちながら、自分らしい生活を送れるように支える大切な制度なのです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 介護保険の対象者 | 40歳以上の人 |

| 目的 | 病気やけがによる介護が必要な状態に備える |

| 保険料の支払い方法(40歳~64歳) | 医療保険と一緒に支払う |

| 保険料の支払い方法(65歳以上) | 年金から天引き |

| 保険料の用途 | 様々な介護サービスを提供するための費用 |

| 利用者負担 | サービス費用の1割から2割(原則) |

| 介護サービス利用手順 | 市区町村の窓口に申請し、「要介護認定」を受ける |

| 要介護度 | 要支援1・2、要介護1~5 |

| サービス例(在宅) | 訪問介護、通所介護 |

| サービス例(施設) | 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設 |

| 介護保険の目的 | 高齢者が尊厳を保ち、自分らしい生活を送れるように支える |

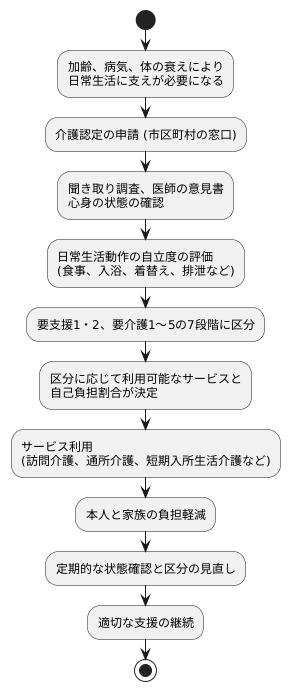

介護認定の重要性

人が年を重ね、病気を患ったり、体が弱ったりすると、日常生活を送る上で様々な支えが必要になることがあります。そのようなとき、公的な支援を受けるための大切な手続きが「介護認定」です。介護認定を受けることで、利用できる介護サービスの種類や、利用にかかる費用の負担割合が決まります。

介護認定を受けるには、まず住んでいる市区町村の窓口に申請を行う必要があります。申請を受け付けた市区町村は、本人や家族からの聞き取りや、医師の意見書などを参考に、その人の心身の状態を詳しく調べます。そして、日常生活動作の自立度、例えば食事や入浴、着替え、排泄といった基本的な動作をどの程度自分で行えるか、などを評価します。この評価をもとに、要支援1・2、要介護1~5の7段階の区分に分けられます。どの区分に該当するかによって、利用できるサービスの種類や自己負担の割合が変わってきます。

要介護度が高いほど、利用できるサービスの範囲は広くなり、費用負担は軽くなります。例えば、自宅で入浴や食事の介助、排泄の介助などを受けられる「訪問介護」や、日帰りで施設に通い、入浴や食事、機能訓練などを受けられる「通所介護」といったサービスがあります。また、介護が必要な方を短期間施設でお預かりする「短期入所生活介護」なども利用できるようになります。これらのサービスを利用することで、ご本人だけでなく、ご家族の負担も軽減することができます。

さらに、介護認定は一度受けたらそれで終わりではありません。心身の状態は変化する可能性があるため、定期的に状態の確認が行われ、必要に応じて区分が見直されます。状態の変化に合わせてサービス内容が調整されるので、常に適切な支援を受けることができます。介護認定を受けることは、安心して生活を送るための第一歩と言えるでしょう。

制度の目的と課題

介護保険制度は、誰もが安心して年を重ねることができる社会を目指し、高齢者の尊厳を守りながら自立した生活を支援することを目的としています。制度導入により、家庭での介護負担の軽減や、社会参加の促進といった成果が得られました。高齢者が住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを続けられるよう、様々なサービスを提供することで、社会全体の支え合いの精神を育むことも、この制度の大切な役割です。

しかし、急速な高齢化の進展は、介護保険制度に大きな課題を突きつけています。増加する要介護者に対応するために必要な財源の確保は喫緊の課題であり、保険料の負担のあり方について、国民全体の理解を得ながら議論を進める必要があります。また、介護を担う人材の不足も深刻化しています。より良い待遇や働きやすい環境を整備することで、人材確保と質の向上を図り、質の高い介護サービスの提供体制を維持していくことが求められます。

さらに、介護が必要となる人を減らすための予防にも力を入れる必要があります。高齢者が健康寿命を延ばし、自立した生活を送れるよう、運動や食事などに関する健康づくりの支援や、地域社会での交流の場づくりなど、総合的な取り組みが重要です。高齢者自身も積極的に健康管理に取り組む意識を持つことが大切です。

介護は、家族や専門職だけでなく、地域社会全体で支えるべきものです。地域住民が互いに助け合う相互扶助の精神を大切にし、行政、地域包括支援センター、医療機関、介護事業所などが連携して、地域ぐるみで高齢者を支える体制を築くことが、これからの高齢化社会を乗り越える鍵となるでしょう。

| 目的 | 成果 | 課題 | 対策 | 将来像 |

|---|---|---|---|---|

| 高齢者の尊厳を守り、自立した生活を支援 誰もが安心して年を重ねることができる社会の実現 社会全体の支え合いの精神を育む |

家庭での介護負担の軽減 社会参加の促進 住み慣れた地域での生活継続 |

急速な高齢化の進展 財源の確保 介護人材の不足 介護予防の必要性 |

保険料負担の議論 介護人材の待遇改善、働きやすい環境整備 質の高い介護サービス提供体制の維持 健康寿命延伸のための支援 (運動、食事、健康づくり、地域での交流) 高齢者自身の健康管理意識向上 |

家族、専門職、地域社会全体で支える介護 相互扶助の精神 行政、地域包括支援センター、医療機関、介護事業所等が連携 地域ぐるみで高齢者を支える体制 |

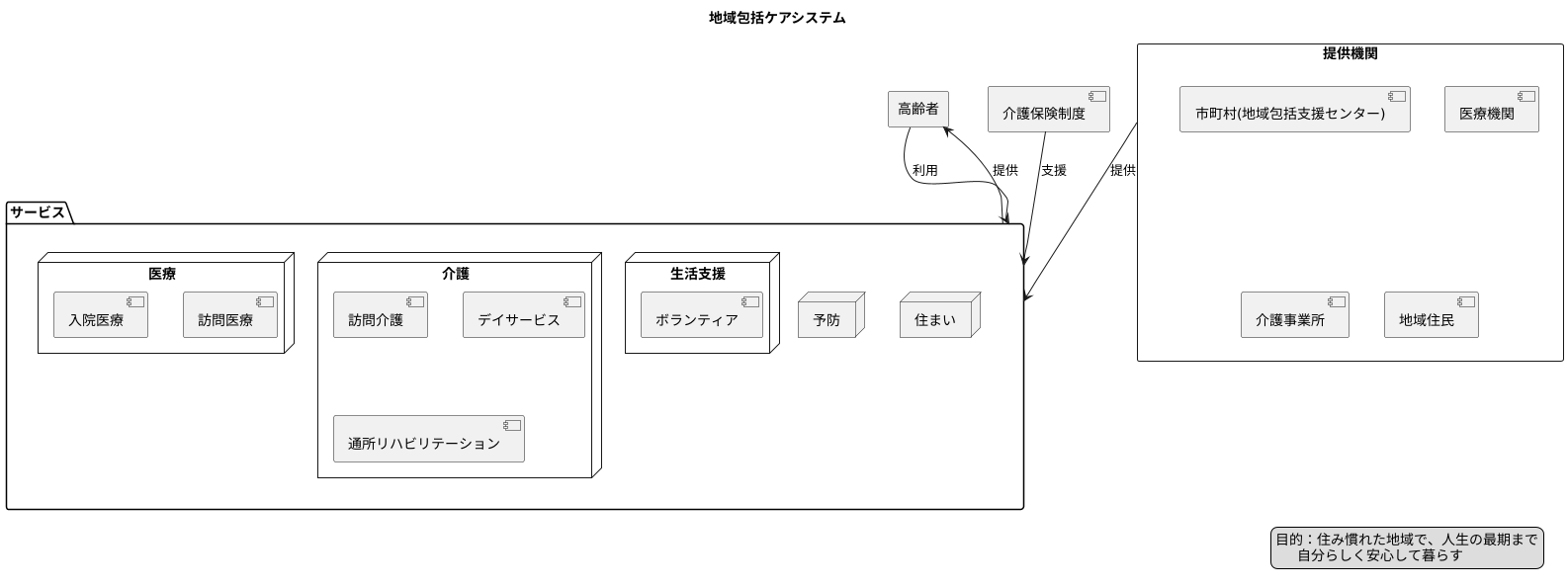

地域包括ケアシステム

住み慣れた地域で、人生の最期まで自分らしく安心して暮らしていくために、「地域包括ケアシステム」という仕組みづくりが進められています。これは、高齢者が住み慣れた地域社会の中で、医療、介護、予防、住まい、生活支援といった様々なサービスを、一体的に受けることができるように整備された体制です。

高齢化が進む中で、医療や介護を必要とする人が増えています。しかし、病院のベッド数には限りがあり、誰もが入院できるわけではありません。また、施設に入所するのではなく、住み慣れた自宅で、できる限り自立した生活を続けたいと願う人も多くいます。こうした状況の中で、地域包括ケアシステムは、高齢者が地域で安心して生活を送るための重要な役割を担っています。

地域包括ケアシステムの特徴は、医療、介護、予防、住まい、生活支援といった様々なサービスが、切れ目なく提供されることです。例えば、病気や怪我で入院した後、自宅に戻ってからも、訪問看護や訪問介護、通所リハビリテーションなどのサービスを受けることができます。また、介護が必要になった場合でも、自宅で介護を受けながら生活を続けられるように、訪問介護やデイサービスなどのサービスが提供されます。

これらのサービスを提供するのは、市町村、医療機関、介護事業所、地域住民など、様々な関係機関です。地域包括ケアシステムでは、これらの機関が連携し、それぞれの役割を分担しながら、高齢者を支えていきます。例えば、市町村は、地域包括支援センターを設置し、高齢者の相談窓口としての役割を担います。医療機関は、入院医療や訪問医療を提供し、介護事業所は、訪問介護やデイサービスなどの在宅サービスを提供します。地域住民は、ボランティア活動などを通じて、高齢者の生活を支援します。

介護保険制度も、この地域包括ケアシステムの中で重要な役割を担っています。介護保険制度は、高齢者が介護サービスを利用する際に、費用の一部を負担することで、経済的な負担を軽減する制度です。この制度によって、高齢者は必要な介護サービスを受けやすくなり、安心して生活を送ることができます。

地域包括ケアシステムは、高齢者が住み慣れた地域で、最期まで安心して暮らせる社会を実現するための重要な取り組みです。今後、ますます高齢化が進む中で、地域全体で高齢者を支える体制づくりがますます重要になってきます。

今後の展望

高齢化が進む日本では、介護保険制度が将来も続けられるようにすることが大きな課題となっています。これからさらに高齢者が増えていく中で、どうすればこの制度を維持していけるのか、国民全員で真剣に考える必要があります。

人工知能や機械技術などを活用し、介護の現場で働く人たちの負担を軽くしたり、介護サービスの質をより良くしたりする新しい工夫も大切です。例えば、人工知能を搭載した話し相手ロボットで高齢者の寂しさを和らげたり、持ち上げ動作を補助する機械を使って介護職員の腰痛予防に繋げたりといった活用が期待されます。

また、介護の担い手を育て、確保することも急いで取り組むべき課題です。介護の仕事は、人の役に立ち、感謝されるやりがいのある仕事です。しかし、責任が重く、賃金が低いなどの理由から、人手不足が深刻化しています。介護の仕事の良さをもっと多くの人に知ってもらい、より多くの人が介護の仕事に就きたいと思えるように、働きやすい環境を作る必要があります。例えば、資格取得の支援制度を充実させたり、労働時間や休日の見直しをしたりするなど、様々な対策が必要です。

高齢者が安心して暮らせる社会を作るためには、介護保険制度をもっと良くしていくこと、そして社会全体が介護について理解し、協力していくことが欠かせません。制度の改善だけでなく、地域住民による見守り活動や、高齢者の社会参加を促進する取り組みなど、地域ぐるみで高齢者を支える仕組みも重要です。高齢者が住み慣れた地域で、安心して自分らしく暮らし続けられるよう、私たち一人ひとりができることを考え、行動していく必要があります。

| 課題 | 対策 |

|---|---|

| 介護保険制度の持続可能性 |

|