残存機能を活かした介護

介護を学びたい

先生、「残存機能」って、ただ単に『体が不自由になった人が、まだできること』という意味ですか?

介護の研究家

いい質問ですね。確かにそういう意味合いもありますが、それだけではありません。『残存機能』は、これからもっと伸ばせる可能性のある力として捉えることが大切なんです。例えば、足が少し不自由でも、杖を使えば歩けるかもしれない。その『杖を使って歩ける力』こそが『残存機能』なんです。

介護を学びたい

なるほど。つまり『今できること』だけじゃなくて『これからできるようになるかもしれないこと』も含めて考えるってことですね?

介護の研究家

その通りです。そして、その『残存機能』を活かすための支援をすることが介護では重要になります。杖を用意する、手すりを設置するなどもその一つです。そうすることで、その人の生活の質を高めることに繋がるんですよ。

残存機能とは。

『残っている力』とは、病気やけがなどで体が不自由になってしまった人が、まだ使える力のことを指します。この『残っている力』は、ただ単に「残された力」と消極的に捉えるのではなく、「これからもっと伸ばしていける力」として前向きに使うことが大切です。介護の現場では、この考えに基づいて、お年寄りが「できること」と「できないこと」をしっかりと見極め、その『残っている力』を活かせるような介助の方法や生活環境を整える必要があります。なぜなら、介護保険制度の基本にあるのは、お年寄りの『生活の質』を何よりも大切にするという考え方だからです。介護や看護では、お年寄りの機能回復訓練において『残っている力』を最大限に活用し、体の機能が衰えるのをどのように防ぐかを常に考えながら行う必要があります。

残存機能とは

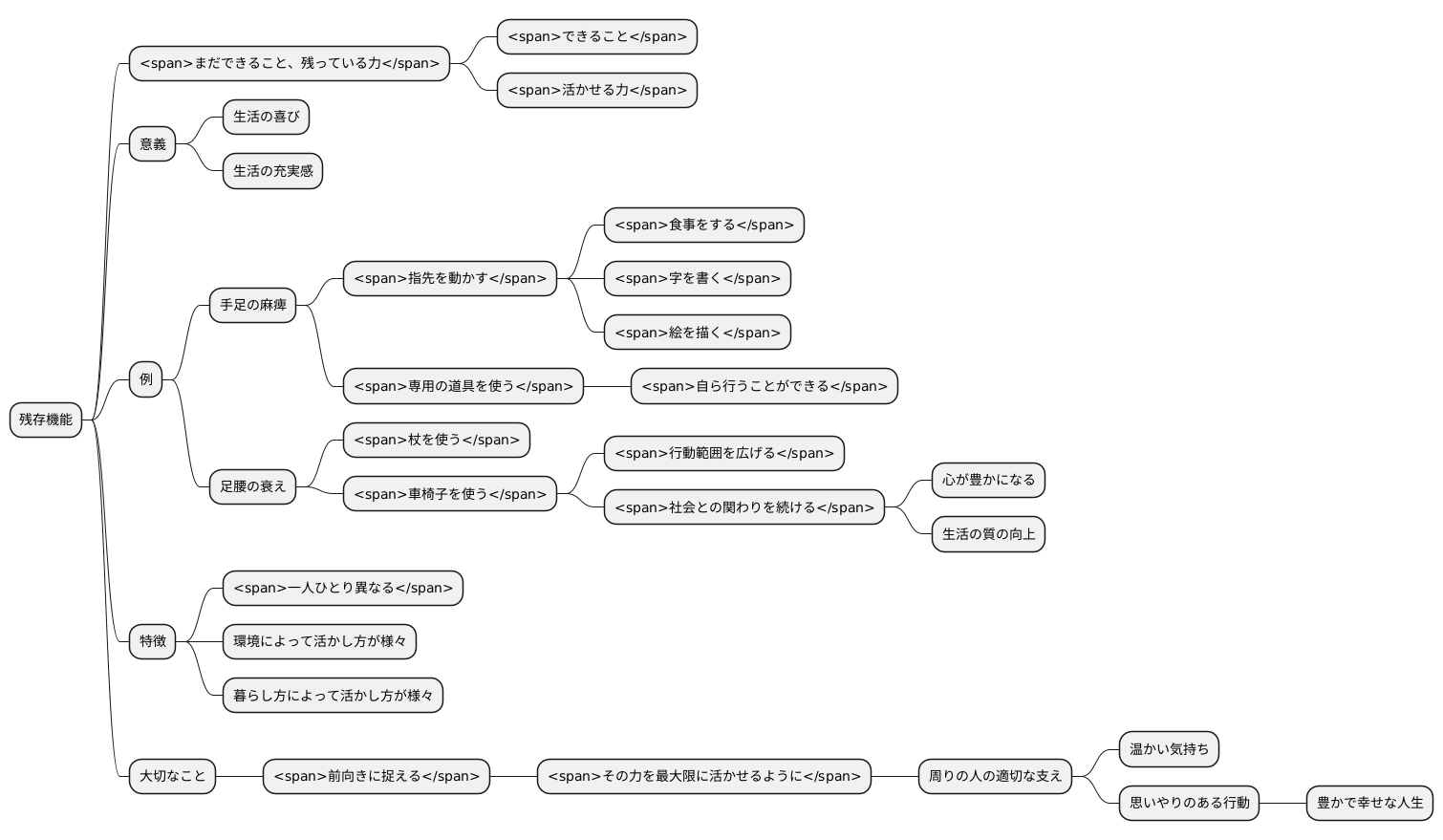

人は病気や年を重ねること、事故などによって身体の機能の一部が思うようにいかなくなることがあります。しかし、そのような状態でも、まだできること、残っている力があります。これが残存機能です。残存機能は、ただ単に「失われていない機能」という意味ではありません。その人にとって「できること」「活かせる力」であり、生活の喜びや充実感につながる大切なものと考えられています。

例えば、手や足に麻痺が残ってしまった場合を考えてみましょう。たとえ自由に動かせなくても、指先を少しでも動かすことができれば、工夫次第でできることが広がります。食事をする、字を書く、絵を描くといった日常の動作も、専用の道具を使うことで自ら行うことができるようになります。また、足腰が弱くなったとしても、杖を使って歩いたり、車椅子を利用して外出したりすることで、行動範囲を広げ、人との繋がりを保つことができます。家に閉じこもりがちになるのではなく、社会との関わりを続けることで、心も豊かになり、生活の質の向上に繋がります。

このように、残存機能は一人ひとり異なります。その人を取り巻く環境や、どのような暮らしを送りたいかによっても、活かし方は様々です。大切なのは、残存機能を「できないこと」ではなく「できること」として前向きに捉えることです。そして、その力を最大限に活かせるように、周りの人が適切な支えをすることが重要です。周りの人の温かい気持ちと思いやりのある行動が、その人の人生をより豊かで幸せなものにする力となります。

残存機能の活用

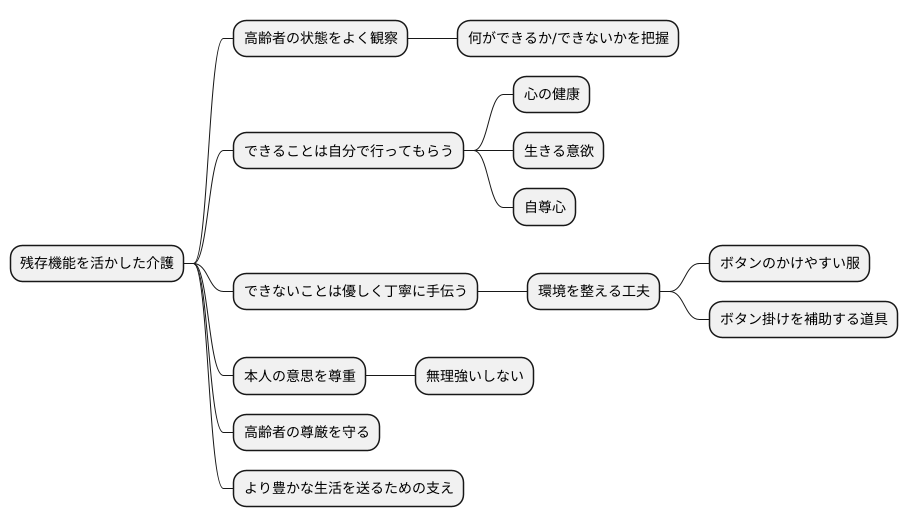

人は誰でも、歳を重ねるにつれて身体機能が少しずつ衰えていきます。しかし、たとえ体が思うように動かなくなっても、その人なりにできることは必ず残っています。これを「残存機能」といいます。介護の現場では、この残存機能を最大限に活かすことがとても大切です。

残存機能の活用は、単に身体的な自立を助けるだけでなく、心の健康にも良い影響を与えます。例えば、食事の場面を考えてみましょう。もし、高齢者の方がスプーンや箸を使えるのであれば、無理のない範囲で自分で食事をしてもらえるように促してみましょう。自分で食べることで、食事本来の喜びや達成感を感じ、生きる意欲を高めることに繋がります。また、入浴の際にも、自分で体を洗える部分は自分で洗ってもらう、タオルで体を拭く、といった小さな自立を尊重することで、清潔を保つだけでなく、その方の自尊心を守ることができます。

このように、残存機能を活かした介護は、高齢者の方の生活の質を高めるだけでなく、心身ともに健康な状態を長く保つことに繋がります。そのためには、介護をする人が、常に高齢者の方の状態をよく観察し、何ができて何ができないのかをしっかりと把握することが重要です。そして、できることはできるだけ自分で行ってもらう、できないことは優しく丁寧に手伝う、という心構えで接することが大切です。例えば、着替えの際に、ボタンをかけるのが難しい場合は、ボタンのかけやすい服を用意したり、ボタン掛けを補助する道具を使うなど、環境を整える工夫も必要です。また、本人の意思を尊重し、無理強いしないことも忘れてはいけません。残存機能を活かした介護は、高齢者の方の尊厳を守り、より豊かな生活を送るための支えとなるのです。

残存機能の評価

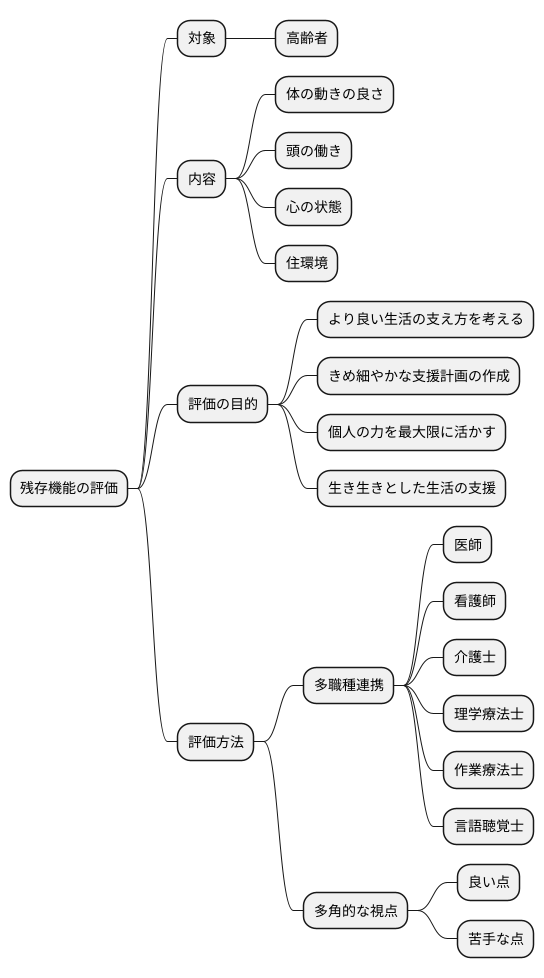

人が年を重ねると、心身ともに変化が現れます。その変化に合わせて、その人が今どれだけのことを自分で行えるのかを正しく把握することが、より良い生活の支え方を考える上でとても大切です。これを「残存機能の評価」と言います。

残存機能の評価では、体の動きの良さだけでなく、頭のはたらきや心の状態、そして住んでいる家の様子なども含めて、全体をよく見て判断する必要があります。例えば、一見すると一人で歩いたり、服を着替えたりできているように見えても、実はもの忘れが進んでいて、食事の用意や薬の管理が一人では難しいという場合もあります。また、気分が落ち込んでいて、本当はもっとできるはずなのに、やる気が起きずに何もしないという場合もあります。さらに、家の中に段差が多くて動きにくいなど、家の環境が整っていないことが原因で、不自由な生活になっている場合もあります。

そのため、様々な分野の専門家が協力して評価を行うことが重要です。お医者さん、看護師さん、介護士さん、体の動きの専門家である理学療法士さん、生活のしやすさを考える作業療法士さん、ことばの専門家である言語聴覚士さんなどが、それぞれの知識や経験を活かして、高齢の方の状態を様々な角度から見ていきます。そして、その方の良い点や苦手な点を詳しく把握することで、その人に本当に合った支援計画を作ることができるのです。このようなきめ細やかな評価に基づいて、その人が持っている力を最大限に活かせるような支援を提供することで、より生き生きとした生活を送ることができるようにお手伝いしていくことが大切です。

残存機能の維持と向上

年を重ねたり、病気の進行によって、私たちの体は以前のように動かなくなることがあります。しかし、残っている能力を維持し、さらに向上させることは可能です。そのためには、日々の生活の中で積極的に体を動かすこと、そして専門家のサポートを受けることが大切です。

理学療法士や作業療法士といった専門家は、個々の状態に合わせた運動プログラムを作成し、体の機能回復や維持を助けてくれます。例えば、歩く練習や手を使う作業などを通して、体の動かし方を学び直したり、筋力を強化したりすることができます。

日常生活の中でも、こまめに体を動かすことを心がけましょう。近所を散歩したり、軽い体操をするだけでも、筋肉やバランス感覚を保つことに繋がります。家事なども、積極的に行うことで体を動かす機会を増やすことができます。例えば、掃除や洗濯、料理などは、日常生活の中で自然と体を動かす良い機会となります。

体を動かすだけでなく、心も活発に保つことが重要です。趣味を楽しんだり、地域の活動に参加したりすることで、人との交流を通して心身ともに元気を保つことができます。

高齢者自身も、楽しみながら取り組めるように工夫することが大切です。好きな音楽を聴きながら散歩をしたり、友人と一緒に体操をするなど、無理なく続けられる方法を見つけることが、継続につながる鍵となります。

家族や介護をする人は、高齢者の「できること」を尊重し、積極的に活動に参加できるようサポートすることが大切です。見守るだけでなく、一緒に散歩に出かけたり、趣味の時間を共有したりすることで、高齢者の意欲を高め、生きがいを育むことに繋がります。周りの人の理解と協力が、残された能力を維持し、向上させるための大きな力となるのです。

| 目的 | 方法 | 実施者 | 効果 |

|---|---|---|---|

| 体の機能維持・向上 | 専門家による運動プログラム(理学療法士、作業療法士など) 例:歩く練習、手を使う作業 |

本人、専門家 | 体の機能回復、筋力強化 |

| 日常生活での活動 例:散歩、軽い体操、家事(掃除、洗濯、料理) |

本人 | 筋肉やバランス感覚の維持 | |

| 心身の健康維持 | 趣味、地域活動への参加 | 本人 | 人との交流、心身の元気 |

| 継続的な活動 | 楽しみながら取り組む工夫 例:音楽を聴きながら散歩、友人と体操 |

本人 | 無理なく継続 |

| 家族や介護者によるサポート 例:一緒に散歩、趣味の共有 |

家族、介護者 | 高齢者の意欲向上、生きがい |

介護保険制度との関連

介護保険制度は、年齢を重ねた方の自立した暮らしを支え、生活の充実を目指すための制度です。この制度は、残っている能力を活かすという考え方を大切にしています。介護保険のサービスを受けるには、まずケアプランと呼ばれる支援計画を作ります。このケアプランを作成する際には、現在どの程度ご自分でできるかを評価し、その評価に基づいて必要なサービスの種類や量を決定します。

例えば、お風呂に入ったり、食事をしたり、トイレに行ったりといった日常生活を送る上で必要な動作について、どの程度ご自分で行えるかによって、自宅に訪問して支援を行うサービスや、日帰りで施設に通いサービスを受けるといったサービスの内容が調整されます。また、機能の回復や維持のために必要な訓練が必要な場合は、自宅に専門の職員が訪問して行う訓練や、施設に通って行う訓練といったサービスを受けることができます。

このように、介護保険制度は、高齢者の残っている能力を最大限に活かしながら、必要な支援を行うことで、ご自身の力で生活できるよう支えています。また、介護保険制度には、定期的に状態の確認を行い、変化に合わせてサービス内容を見直す仕組みが組み込まれています。これにより、能力の低下を早期に把握し、適切な対応をすることが可能になります。能力の低下が心配される場合でも、早期に適切なサービスを受けることで、更なる低下を予防したり、残っている能力を維持したりすることが期待できます。介護保険制度は、状態の変化に合わせて柔軟に対応することで、利用者の方々が安心して生活を送れるよう支援しています。

要介護認定の申請を行い、認定されると、ケアマネジャーと呼ばれる専門家がケアプランの作成を支援します。ケアマネジャーは、利用者の希望や状況を丁寧に聞き取り、適切なサービス事業者との連絡調整を行います。利用者やその家族は、ケアマネジャーと相談しながら、自分たちに合ったサービス計画を立てることができます。そして、サービス開始後も、状況の変化に応じてケアプランの見直しを行い、常に最適な支援が受けられるように調整していきます。

まとめ

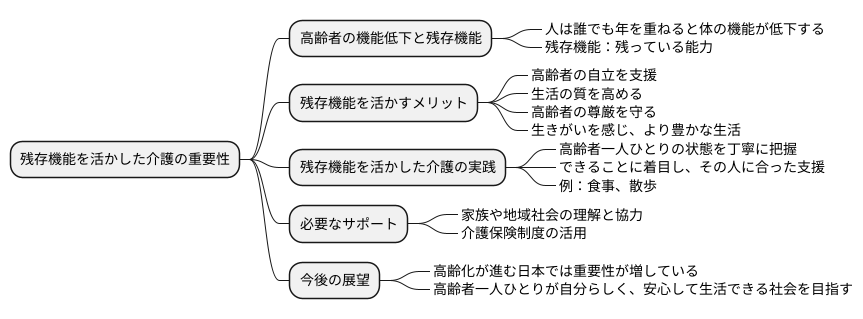

人は誰でも年を重ねると、体の機能が少しずつ衰えていきます。しかし、機能が低下しても、残っている能力は必ずあります。この残っている能力を「残存機能」と言います。高齢者の介護において、この残存機能を最大限に活かすことが、とても大切です。

残存機能を活かした介護を行うためには、まず高齢者一人ひとりの状態を丁寧に把握する必要があります。どのようなことができるのか、どのようなことをしたいのか、何が難しいのかなどを理解し、その人に合った支援を考えることが重要です。例えば、食事の際にスプーンやフォークを使うことが難しい方でも、手で食べることができるかもしれません。また、歩くことが難しくても、車いすを使って散歩に出かけることを望んでいるかもしれません。このように、「できないこと」ではなく「できること」に着目することで、高齢者の自立を支援し、生活の質を高めることができます。

残存機能を活かした介護は、高齢者の尊厳を守ることにも繋がります。「何もできない」と思われてしまうと、自信を失い、意欲も低下してしまいます。しかし、「自分でできる」という経験を積み重ねることで、生きがいを感じ、より豊かな生活を送ることができます。

高齢者の介護は、介護する側だけの問題ではありません。家族や地域社会の理解と協力も必要です。高齢者が住み慣れた地域で、安心して生活を続けられるように、周りの人たちが支えていくことが重要です。また、介護保険制度も残存機能の活用を重視しており、様々なサービスを提供しています。これらのサービスを適切に利用することで、高齢者の自立した生活を支えることができます。

高齢化が進む日本では、残存機能を活かした介護の重要性はますます高まっています。高齢者一人ひとりが、自分らしく、安心して生活を送ることができる社会を目指し、残存機能を活かした介護を推進していく必要があります。