寄り添う観察:参加観察法の理解

介護を学びたい

先生、「参加観察法」がよく分かりません。要支援の高齢者を手伝う時に、ただ見ているだけじゃなくて一緒に何かをするってことですか?

介護の研究家

そうだね。参加観察法は、介護職員などが高齢者と一緒に何かをしながら、その方の様子を詳しく観察する方法なんだ。例えば、一緒に食事をしたり、散歩をしたり、お話しをしたりしながら、どんなことに困っているのか、どんなことを望んでいるのかを理解していくんだよ。

介護を学びたい

なるほど。でも、一緒に何かをしながら観察するのと、ただ見ているだけだと何が違うんですか?

介護の研究家

一緒に何かをすることで、高齢者の方との信頼関係が築きやすくなるし、より自然な様子を観察できるんだ。例えば、高齢者の方がどのように体を動かしているか、どんな時に表情が変わるかなど、細かい部分まで気づくことができるんだよ。ただ見ているだけでは分からないこともあるからね。

参加観察法とは。

『参加観察法』とは、介護や介助が必要な状態にあるお年寄りを支えるため、介護職員などの専門家が、お年寄り本人に直接接して、様子を観察し、その方の必要としているサービスの種類や方法を考えるやり方のことです。一方で、お年寄り本人には直接接しないで、第三者の立場で様子を見守り、観察する方法は『非参加観察法』と呼ばれます。

参加観察法とは

参加観察法は、介護の現場でより良い支援を行うために欠かせない手法です。この方法は、支援が必要な高齢者の方々の生活の中に、まるで家族や友人であるかのように寄り添い、共に時間を過ごす中で、きめ細やかな観察を行うことを大切にします。

具体的には、高齢者の方々の日常の様子を注意深く観察します。例えば、食事や入浴、着替えといった生活動作はどの程度行えているのか、表情は明るいのか、それとも何かを訴えているのか、発する言葉にはどのような意味が込められているのか、一つ一つ丁寧に見ていきます。また、高齢者の方々が何に興味を示し、何に喜びを感じ、何に不安を抱いているのかといった感情の動きにも気を配ります。まるで高齢者の方々の生活の中に溶け込むように、五感をフル活用して情報を集めるのです。

参加観察法は、単に傍観するだけでなく、高齢者の方々と積極的にコミュニケーションを図り、信頼関係を築くことも重要です。日々の会話や共同作業を通して、心を通わせることで、言葉にならない思いや、表面的には見えないニーズを汲み取ることができます。例えば、表情は穏やかでも、どこか元気がないように感じられるといった場合、じっくりと話を聞き、その方の心に寄り添うことで、真のニーズが見えてくることがあります。

このように、参加観察法は、高齢者の方々にとって本当に必要な支援を見極め、その人らしい生活を支えるために、なくてはならない情報収集方法と言えるでしょう。

| 参加観察法の目的 | 具体的な方法 | ポイント |

|---|---|---|

| より良い支援を行うため | 高齢者の生活に寄り添い、きめ細やかな観察を行う | 家族や友人のように接する |

| 生活の理解 | 生活動作(食事、入浴、着替えなど)の観察、表情、言葉、感情の動きなど | 五感をフル活用 |

| 信頼関係の構築 | 高齢者と積極的にコミュニケーションを図り、心を通わせる | 言葉にならない思いやニーズを汲み取る |

| 真のニーズの把握 | じっくりと話を聞き、心に寄り添う | 表面的には見えないニーズの発見 |

| 必要な支援の見極め | 得られた情報を元に、本当に必要な支援内容を検討 | その人らしい生活を支える |

観察の視点

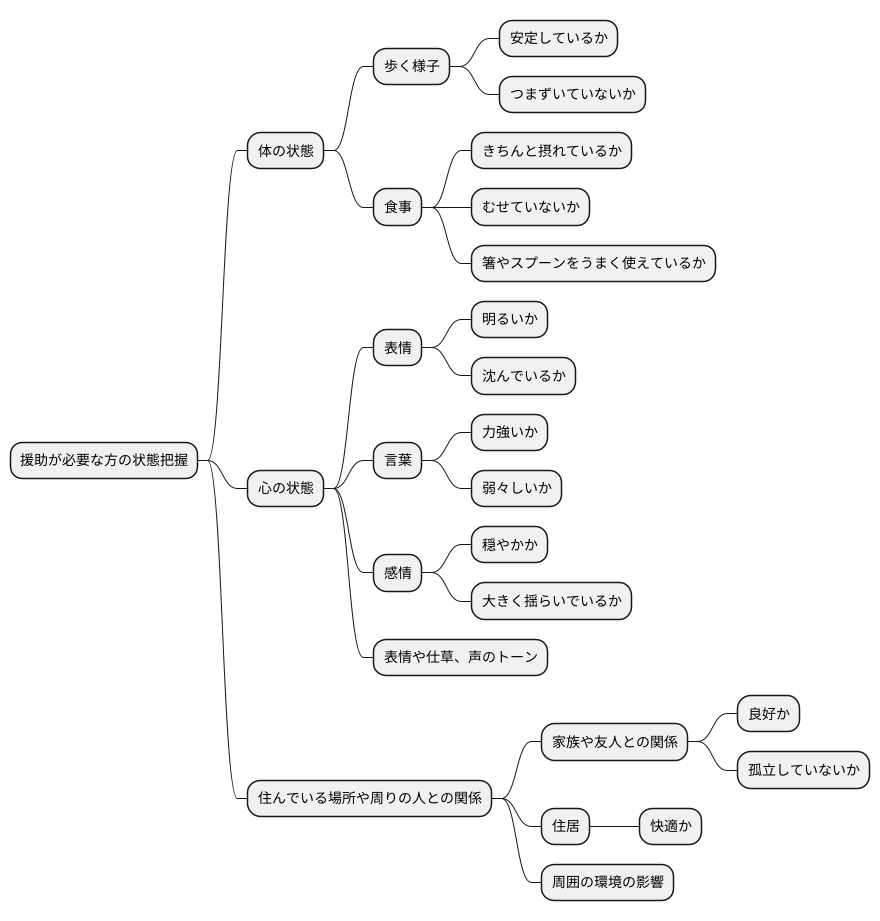

人が歳を重ねていく過程で、周りの援助が必要になる場面が増えてきます。そのような時、援助を必要とする方の状態をしっかりと把握することが、適切な対応をする上で何よりも大切です。そのために、注意深く観察する視点を持つことが重要となります。観察する際には、様々な点に気を配る必要があります。

まず、体の状態についてです。歩く様子が安定しているか、食事はきちんと摂れているか、といった基本的な動作に問題がないかを確認します。スムーズに動けているか、つまずいたりしていないか、食事の際にむせたりしていないか、箸やスプーンをうまく使えているかなど、些細な変化も見逃さないように注意深く観察します。

次に、心の状態にも目を向けます。表情は明るいですか、それとも沈んでいますか。話す言葉は力強いですか、それとも弱々しいですか。感情の波が穏やかですか、それとも大きく揺らいでいますか。言葉だけでなく、表情や仕草、声のトーンなどにも注意を払い、その方の気持ちを感じ取ろうとする姿勢が大切です。ちょっとした変化に気づき、声をかけることで、その方の不安や喜び、悩みに寄り添うことができます。

さらに、住んでいる場所や周りの人との関係にも目を向けましょう。どのような家で暮らし、どのような人と日々関わっているのかを知ることで、その方が置かれている状況全体を理解することができます。家族や友人との関係は良好ですか、孤立していませんか。住んでいる家は、その方にとって快適ですか。周りの環境が、その方の生活にどのような影響を与えているかについても考えます。

これらの観察を通して得られた情報を一つ一つ丁寧に繋ぎ合わせ、総合的に判断することで、その方に最適な援助の方法が見えてきます。一人ひとりの状況に合わせた、本当に必要な援助を行うために、観察の視点を磨き続けることが大切です。

記録と分析

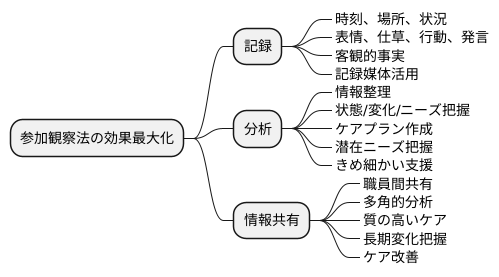

高齢者の方々の暮らしをより深く理解し、適切な支援を行うためには、参加観察法が有効です。そして、この参加観察法の効果を最大限に発揮するためには、観察した内容を記録し、分析することが非常に重要です。

まず記録についてですが、観察した日時、場所、状況はもちろん、高齢者の方々の表情や仕草、行動、発言などを出来るだけ詳細に記録するように心がけましょう。その際、客観的な事実を書くことに重点を置き、自分の主観や解釈は加えないように注意が必要です。例えば、「元気がないように見えた」ではなく、「食堂で一人で座っており、食事はほとんど手を付けていなかった」といった具合に具体的に記述することで、後から振り返った時にも状況を正確に把握できます。また、記録用紙や記録アプリなどを活用し、記録を整理することも大切です。

記録した内容は、分析することで初めて意味を持ちます。記録された情報を整理し、高齢者の方々の状態や変化、ニーズなどを把握することで、より適切なケアプランを作成できるようになります。例えば、毎日同じ時間に同じ場所で一人で過ごしているという記録があれば、その方にとって人との繋がりを求めているサインかもしれません。また、趣味の活動への参加が減っているという記録があれば、心身の状態の変化を示唆している可能性があります。このように、記録を分析することで、表面には現れていないニーズを汲み取り、よりきめ細やかな支援を提供することに繋がります。

さらに、記録は他の介護職員との情報共有にも役立ちます。記録を共有することで、他の職員も高齢者の方々の状態を把握でき、多角的な視点からの分析が可能になります。これは、チーム全体で質の高いケアを提供するために非常に重要なことです。また、記録を蓄積していくことで、長期的な変化を捉え、ケアの改善に繋げることもできます。このように、記録と分析は、高齢者の方々にとってより良いケアを提供するために欠かせないプロセスと言えるでしょう。

非参加観察法との違い

介護や介助の場面における観察方法として、参加観察と非参加観察という二つの手法があります。この二つの手法は、観察者が対象となる方々との関わり方によって大きく異なります。非参加観察とは、対象者との直接的な接触を避け、一定の距離を保ちながら観察を行う方法です。具体的には、ビデオカメラを設置して高齢者の日常生活の様子を録画したり、窓越しに施設での活動の様子を眺めたりするといった方法が挙げられます。

非参加観察の最大の利点は、観察者自身が状況に介入しないため、対象者の行動に影響を与えず、ありのままの姿を観察できる点にあります。これにより、客観的なデータを得ることができ、研究や分析に役立ちます。しかし、対象者と直接的なコミュニケーションを取らないため、相手との信頼関係を築くことが難しく、表面的な理解に留まってしまう可能性があります。表情やしぐさといった非言語的な情報も記録はできますが、その背後にある感情や考えまでは読み取ることが難しいでしょう。

一方、参加観察は、観察者が対象者の集団に入り込み、共に活動しながら観察を行う方法です。介護の現場では、高齢者の方々と一緒に食事をしたり、会話をしたり、レクリエーションに参加したりしながら、行動や感情、人間関係などを観察します。参加観察では、対象者と直接的な関わりを持つため、信頼関係を築きやすく、深い理解に繋がります。高齢者の方々の気持ちを理解し、ニーズに合わせた質の高いケアを提供するためには、参加観察が有効な手段と言えるでしょう。しかし、観察者自身の存在が、対象者の行動に影響を与える可能性があることは、注意すべき点です。また、観察対象への感情移入によって客観性を失う危険性も孕んでいます。

| 観察方法 | 定義 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 非参加観察 | 対象者との直接的な接触を避け、一定の距離を保ちながら観察を行う。 例:ビデオ録画、窓越しに観察 |

観察者による影響がなく、客観的なデータを得られる。 | 対象者との信頼関係構築が難しく、表面的な理解に留まる可能性がある。 非言語情報の解釈が難しい。 |

| 参加観察 | 対象者の集団に入り込み、共に活動しながら観察を行う。 例:一緒に食事、会話、レクリエーション |

信頼関係を築きやすく、深い理解に繋がる。 ニーズに合わせた質の高いケア提供が可能。 |

観察者自身の存在が対象者の行動に影響を与える可能性がある。 感情移入により客観性を失う危険性がある。 |

倫理的な配慮

高齢者の方々を対象とした参加観察を行う際には、倫理的な配慮が何よりも大切です。これは、研究の成果を得ることよりも優先されるべきものです。まず、観察の目的、方法、そして得られた情報の使用方法について、高齢者ご本人とご家族に丁寧に説明し、理解と同意を得ることが不可欠です。同意を得る際には、難しい言葉を使わずに、わかりやすい言葉で説明することが重要です。また、参加は強制ではなく、いつでも自由に中止できることを明確に伝える必要があります。

観察を通して得られた個人情報は、厳重に管理しなければなりません。氏名や住所など、個人が特定できる情報は、許可なく他者に開示することはできません。記録は施錠できる場所に保管し、電子データの場合はパスワードなどで保護する必要があります。さらに、観察の内容を公表する際には、個人が特定できないように、情報を匿名化するなどの工夫が必要です。

高齢者の方々は、人生経験が豊富で、それぞれに独自の価値観や考え方を持っています。観察を通して得られた情報を分析する際には、高齢者の方々一人ひとりの尊厳を尊重し、偏見や先入観を持たずに、丁寧に分析することが重要です。

倫理的な配慮を徹底することで、高齢者の方々との信頼関係を築き、より深い理解を得ることができます。これは、高齢者の方々にとってより良い生活環境や介護サービスを提供するために、非常に重要な要素となります。適切な倫理的配慮の下で実施される参加観察は、高齢者福祉の向上に大きく貢献する力となります。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| インフォームド・コンセント | 高齢者ご本人とご家族に観察の目的、方法、情報使用方法を丁寧に説明し、理解と同意を得る。わかりやすい言葉を使用し、参加はいつでも中止可能であることを明確に伝える。 |

| 個人情報の管理 | 氏名や住所など個人情報は許可なく開示しない。記録は施錠保管、電子データはパスワード保護。公表時は匿名化。 |

| 分析時の注意点 | 高齢者一人ひとりの尊厳を尊重し、偏見や先入観を持たずに丁寧に分析。 |

| 倫理的配慮の重要性 | 信頼関係を築き、深い理解を得ることで、より良い生活環境や介護サービス提供につながる。高齢者福祉向上に貢献。 |

参加観察法の活用事例

参加観察法は、人の生活に入り込み、行動や周囲の状況を直接見て記録する調査方法です。介護の現場では、利用者の方一人ひとりの状況を深く理解し、より良い支援を提供するために、この参加観察法が役立っています。

例えば、デイサービスセンターでは、高齢者の方々がどのように一日を過ごしているのかを観察します。具体的には、他の利用者の方々との交流の様子、レクリエーションへの参加の状況、職員とのやり取りなど、様々な場面を注意深く見守ります。午前中に活発に活動される方、午後は静かに過ごされる方など、一人ひとりの活動時間帯や活動内容の好みを把握することで、より個別性のある活動内容を計画することができます。また、表情や会話の内容から、楽しんでいるか、不安を感じているかなど、感情の変化にも気づきやすくなります。

特別養護老人ホームでは、高齢者の方々の日常生活における、食事、入浴、排泄といった場面での様子を観察します。食事の際に、どの程度の介助が必要か、食べやすい食事の形態や配膳方法は何かなどを把握し、食事介助の方法を検討します。入浴や排泄に関しても、身体機能の低下や痛みの有無、羞恥心など、一人ひとりの状況に配慮した介助方法を探ります。

訪問介護の現場では、高齢者の方々が自宅でどのように生活しているのかを観察することで、自宅での生活環境の把握に役立ちます。家の中の段差や手すりの有無、家具の配置などを確認し、転倒の危険性がないか、安全に生活できる環境かなどを評価します。また、日常生活動作を観察することで、どのような福祉用具が必要か、住宅改修が必要かなど、具体的な支援内容を検討することができます。このように、参加観察法を活用することで、高齢者の方々の生活の質を高めるためのきめ細やかな支援に繋げることができるのです。

| 場面 | 観察対象 | 目的/効果 |

|---|---|---|

| デイサービスセンター | 利用者同士の交流、レクリエーション参加状況、職員とのやり取り、活動時間帯、活動内容、表情、会話内容 | 個別性のある活動内容の計画、感情の変化の把握 |

| 特別養護老人ホーム | 食事、入浴、排泄の様子、身体機能の低下、痛みの有無、羞恥心 | 食事介助の方法検討、状況に配慮した入浴・排泄介助方法の検討 |

| 訪問介護 | 自宅での生活の様子、生活環境(段差、手すり、家具配置など)、日常生活動作 | 生活環境の把握、福祉用具/住宅改修の必要性検討、生活の質向上のための支援 |