疥癬の基礎知識と対処法

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」の勉強をしているんですが、「疥癬」って出てきました。皮膚の病気みたいですが、介護や介助と何か関係があるんですか?

介護の研究家

良い質問ですね。疥癬は皮膚の感染症で、人から人へとうつります。介護や介助の現場では、接触が多いので、感染が広がりやすいんです。だから、介護と介助において、疥癬の知識は重要なんですよ。

介護を学びたい

なるほど。接触が多いと感染しやすいんですね。具体的にどんなことに気をつけたらいいですか?

介護の研究家

そうですね。感染予防には、手洗いや消毒を徹底すること、寝具や衣類を高温で洗濯・乾燥することが大切です。また、感染者が出た場合は、適切な処置と隔離が必要です。介護や介助を行う上で、感染症の知識は利用者を守る上でとても大切ですよ。

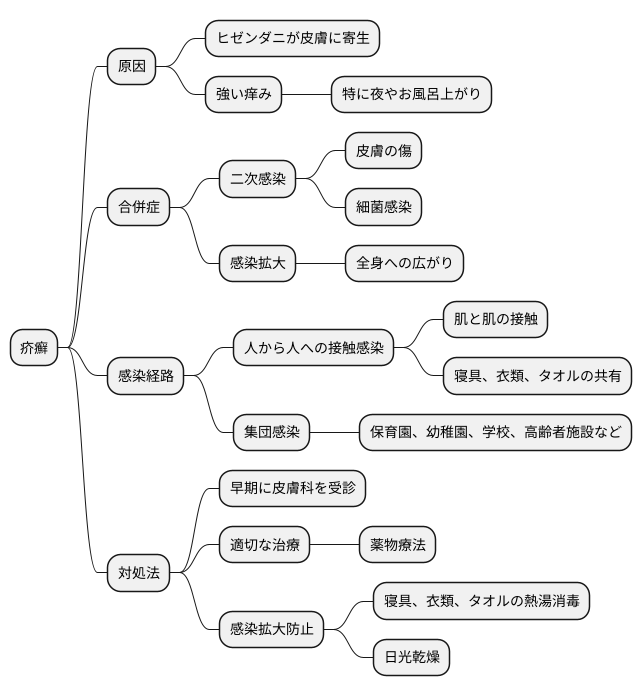

疥癬とは。

「お世話をさせていただきます」といった意味の言葉である「介護」と「介助」について、皮膚の病気である「疥癬」の説明をします。疥癬は、ヒゼンダニというとても小さな虫が人の皮膚に住み着くことで起こります。この虫は、人から人へ、皮膚が触れ合うことで、あるいは服や寝具などを介してうつります。お腹、胸、太ももの内側などがとてもかゆくなります。ヒゼンダニは、目で見るのは難しいほど小さく、体温よりも低い温度では動きが鈍くなり、皮膚から離れると長くは生きられません。寝具や服は、50度以上のお湯に10分以上つけ込むか、大きな乾燥機で20分から30分乾かせば、ヒゼンダニは死んでしまうと考えられています。

疥癬とは

疥癬は、ヒゼンダニという目に見えないほど小さなダニが、人の皮膚の一番上の層に入り込んで暮らすことで起こる皮膚の病気です。このダニは、皮膚にトンネルのような巣穴を掘り進み、卵を産み付けます。これが強い痒みを引き起こす原因です。痒みは特に夜やお風呂上がりなど、体が温まった時にひどくなります。これは、ダニの活動が活発になるためです。

この痒みは我慢するのが難しく、かきむしってしまうことが多いです。しかし、かきむしると皮膚が傷つき、細菌による感染症などを引き起こす二次感染の危険があります。また、かきむしった手で他の部分を触ると、ダニが移動して全身に広がることもあります。

疥癬は、人から人へとうつりやすい病気です。肌と肌が直接触れ合うことで感染するだけでなく、寝具や衣類、タオルなどを共有することでも感染することがあります。そのため、家族や共同生活を送る人たちの間で感染が広がりやすいです。保育園、幼稚園、学校、高齢者施設など、多くの人が一緒に生活する場では、集団感染の発生も少なくありません。

疥癬は、適切な治療を行えば治る病気です。しかし、放置すると痒みが続くだけでなく、二次感染のリスクも高まります。また、周囲の人へ感染を広げてしまう可能性もあります。少しでも疥癬の疑いがある場合は、早めに皮膚科を受診し、検査と適切な治療を受けることが大切です。医師の指示に従って薬を塗り、感染拡大を防ぐために、寝具や衣類、タオルなどは熱湯で洗い、日光に当てて乾燥させるなど、適切な衛生管理を行うようにしましょう。

疥癬の症状

疥癬の主な症状は、耐えがたいほどの強い痒みです。この痒みは、ヒゼンダニというとても小さなダニが皮膚の表面に潜り込み、トンネルのような巣を作ることで引き起こされます。ダニの排泄物や卵、ダニそのものがアレルギー反応を引き起こし、結果として強い痒みを生じさせます。

この痒みは、時間帯によって変化し、特に夜間になるとひどくなるのが特徴です。これは、夜になるとヒゼンダニの活動が活発になるためです。そのため、痒みで目が覚めてしまい、十分な睡眠を取ることが難しくなることもあります。

痒みが現れる場所は、主に皮膚の柔らかい部分です。具体的には、お腹や胸、脇の下、手首、指の間、足の裏、そして性器の周辺などが挙げられます。乳幼児の場合、大人とは異なり、頭や顔、首、手のひら、足の裏にも症状が現れることがあります。これは、乳幼児の皮膚が大人に比べて全体的に薄く、柔らかいことが原因です。

強い痒みのため、我慢できずに掻きむしってしまうことがよくあります。そうすると、皮膚が赤く腫れ上がり、湿疹のような状態になります。さらに、掻き壊した部分から細菌が侵入し、とびひなどの二次感染を引き起こす危険性も高まります。とびひは、水ぶくれや黄色いかさぶたを伴う皮膚感染症で、適切な治療が必要です。

疥癬は、感染してから症状が現れるまでに数週間かかることがあります。そのため、感染に気づかず、他の人へうつしてしまう可能性も懸念されます。早期発見・早期治療のためにも、少しでも異常を感じたら、すぐに皮膚科専門医の診察を受けることが大切です。自己判断で市販薬などを使用すると、症状が悪化したり、適切な治療が遅れる場合があるので注意が必要です。

| 症状 | 詳細 |

|---|---|

| 強い痒み | ヒゼンダニの排泄物、卵、ダニ自体によるアレルギー反応。特に夜間は悪化。 |

| 痒みの起こる場所 | 主に皮膚の柔らかい部分(お腹、胸、脇の下、手首、指の間、足の裏、性器周辺など)。 乳幼児は頭や顔、首、手のひら、足の裏にも症状が出る場合あり。 |

| 湿疹・とびひ | 強い痒みで掻きむしることで、湿疹のような状態になったり、とびひなどの二次感染を起こす可能性あり。 |

| 潜伏期間 | 感染から症状発現まで数週間かかる場合があり、他の人へ感染させる可能性もある。 |

| 早期発見・早期治療の重要性 | 異常を感じたらすぐに皮膚科専門医の診察を受ける。自己判断で市販薬を使用すると悪化の恐れあり。 |

疥癬の感染経路

疥癬は、ヒゼンダニというとても小さなダニが皮膚に寄生することで強い痒みを引き起こす、感染力の高い皮膚の病気です。 この病気は、人から人へとうつりやすく、その主な感染経路は皮膚と皮膚が直接触れ合うことです。

家族間では、日常的なスキンシップ、例えばハグや抱っこなどを通して感染することがあります。また、性的な接触も感染経路の一つです。特に、長時間、肌が密着するような接触がある場合、感染のリスクが高まります。恋人や夫婦間で感染が見られるケースも少なくありません。

直接的な皮膚接触以外にも、寝具や衣類、タオルの共有も感染の原因となります。 ヒゼンダニは、皮膚から離れると長くは生きられませんが、布団や衣類、タオルなどに付着したまま数日間生き続けることがあります。そのため、これらのものを感染者と共有すると、ヒゼンダニが自分の皮膚に移動し、感染する可能性があります。特に、家族内で同じ寝具やタオルを使っている場合、感染が広がりやすいので注意が必要です。

感染者と少しでも接触があった場合、あるいは同じ空間にいた場合でも、感染を疑い、医療機関を受診することが大切です。 自分自身は症状が出ていなくても、感染している可能性があります。早期に診断を受け、適切な治療を開始することで、症状の悪化や他の人への感染拡大を防ぐことができます。

また、感染が確認された場合は、家族や周囲の人々にもそのことを伝え、必要に応じて検査や治療を受けるように促すことが重要です。感染拡大を防ぐためには、周囲の人々の理解と協力が不可欠です。日頃から衛生管理を心がけ、清潔な環境を保つことも、感染予防に繋がります。

疥癬の治療法

ひぜん(疥癬)を治すには、主に虫を殺す塗り薬を使います。この薬は、お医者さんの指示通りに、体全体に塗ることが大切です。一度塗っただけでは、全ての虫を退治できないので、数日間続けて塗る必要がある場合もあります。かゆみがひどい場合は、かゆみ止めの薬を一緒に使うこともあります。

ひぜんは、人から人へとうつりやすい病気です。そのため、治療中は、うつらないようにするために、寝具や衣服、タオルなどは毎日取り換えて、熱湯で洗うか、乾燥機で熱を加えることが大切です。洗濯が終わったら、すぐに乾燥させるようにしましょう。

家族や一緒に暮らしている人にもうつっている可能性があるので、周りの人たちも同時に治療を受けることで、再びうつってしまう危険性を減らすことができます。また、他の人への感染を防ぐためにも、タオルや衣類などは共有しないように注意しましょう。

ひぜんがすっかり治るまでには、数週間かかることもあります。途中でかゆみが治まっても、お医者さんの指示通りに、最後まで根気強く治療を続けることが大切です。自己判断で治療を中断してしまうと、再発のリスクが高まります。完治するまでは、定期的に医師の診察を受け、治療の経過を確認してもらいましょう。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 治療方法 | 殺虫剤の塗り薬を体全体に塗る。医師の指示に従い、数日間継続する。かゆみ止めも併用される場合あり。 |

| 衛生管理 | 寝具、衣服、タオルは毎日交換し、熱湯消毒または乾燥機で加熱乾燥。速やかに乾燥させる。 |

| 周囲への感染対策 | 同居者も同時に治療。タオルや衣類の共有は避ける。 |

| 治療期間と注意点 | 数週間かかる場合も。かゆみが治まっても医師の指示に従い完治まで治療継続。自己判断の中断は再発リスクを高める。定期的な医師の診察を受ける。 |

疥癬の予防策

疥癬は、ヒゼンダニというとても小さな虫が皮膚に寄生することで強い痒みを引き起こす感染性の皮膚病です。この感染症を防ぐには、ヒゼンダニとの接触を避けることが何よりも大切です。

まず、家族や周囲に疥癬と診断された人がいる場合は、感染者との濃厚な接触を避けなければなりません。特に、肌と肌が直接触れ合うような接触は感染のリスクを高めますので、注意が必要です。

次に、寝具や衣類、タオルなどは共有しないようにしましょう。もし、感染者と同じものを使った場合は、熱湯を使って洗濯するか、乾燥機で加熱処理をすることで、ダニを死滅させることができます。具体的には、50度以上のお湯に10分以上浸けると効果的です。洗濯後は天日干しをするのも良いでしょう。アイロンをかけるのも有効な対策です。

感染者と接触した覚えがある場合は、たとえ症状が出ていなくても、ご自身も感染している可能性を考えなければなりません。感染初期には自覚症状がない場合もあります。そのため、できるだけ早く医療機関を受診し、検査を受けることが大切です。早期発見と適切な治療は、感染の拡大を防ぐ上で非常に重要です。

さらに、日頃から皮膚を清潔に保つことも予防に繋がります。こまめに石鹸で洗い、清潔な状態を保つように心掛けましょう。ただし、過度な洗浄は皮膚のバリア機能を低下させる可能性がありますので、バランスが大切です。

疥癬は、適切な対応で予防、治療できる病気です。正しい知識を持って、感染拡大を防ぎましょう。

| 疥癬予防のポイント | 具体的な対策 |

|---|---|

| ヒゼンダニとの接触を避ける | 感染者との濃厚な接触(特に肌と肌の接触)を避ける |

| 寝具や衣類、タオルの共有を避ける | 感染者と同じものを使った場合は、熱湯(50℃以上で10分以上)で洗濯、乾燥機で加熱処理、天日干し、アイロンがけを行う |

| 感染の可能性を考慮し、早期発見・治療に努める | 感染者と接触した場合は、症状がなくても医療機関を受診し、検査を受ける |

| 皮膚を清潔に保つ | こまめに石鹸で洗い、清潔な状態を保つ(ただし、過度な洗浄は避ける) |