誤嚥性肺炎を防ぐために

介護を学びたい

先生、「嚥下性肺炎」ってよく聞くんですけど、どういう意味ですか?

介護の研究家

そうだね。「嚥下性肺炎」は、食べ物を飲み込む時に、うまく食道を通らずに気管に入ってしまうことで起こる肺炎だよ。食べ物と一緒に細菌も肺に入り込んで炎症を起こしてしまうんだ。

介護を学びたい

なるほど。食べ物が気管に入ると肺炎になるんですね。でも、どうして食道ではなく気管に入ってしまうんですか?

介護の研究家

飲み込む力が弱くなっていたり、うまくタイミングが合わなかったりすると、気管に入ってしまうことがあるんだよ。特にご高齢の方や病気で体が弱っている方は注意が必要だね。

嚥下性肺炎とは。

「介護」と「介助」について説明します。特に、食べ物を飲み込むことを「嚥下」といいますが、この嚥下に関連した肺炎について説明します。食べ物を飲み込む時に、誤って食道ではなく気管に入ってしまうことや、食べ物と一緒に細菌が肺に入り込んでしまうことで、肺に炎症が起きてしまうことがあります。これを「嚥下性肺炎」といいます。

誤嚥性肺炎とは

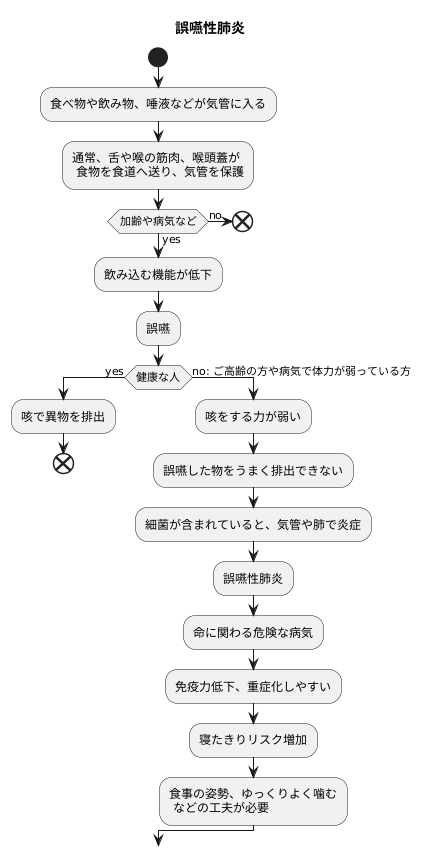

誤嚥性肺炎は、食べ物や飲み物、唾液などが本来入るべき食道ではなく、誤って気管に入り込んでしまうことで起こる肺炎です。通常、私たちは食べ物を口にすると、舌や喉の筋肉が協調して、食べ物を食道へと送り込みます。同時に、気管の入り口には喉頭蓋と呼ばれる蓋が閉まり、食べ物が気管に入らないように守ってくれています。しかし、加齢や病気などによって飲み込む機能が低下すると、この巧妙な仕組みがうまく働かなくなり、食べ物や唾液が気管に入り込んでしまうことがあります。これが誤嚥と呼ばれる現象です。

誤嚥自体は誰にでも起こりうるものですが、健康な人であれば、咳をすることで異物を排出することができます。しかし、ご高齢の方や病気で体力が弱っている方の場合、咳をする力も弱まっていることが多く、誤嚥した物をうまく排出できないことがあります。さらに、誤嚥した食べ物や唾液に細菌が含まれていると、気管や肺で炎症を引き起こし、肺炎に至ることがあります。これが誤嚥性肺炎です。

誤嚥性肺炎は、特にご高齢の方にとって命に関わる危険な病気の一つです。高齢者は免疫力が低下していることが多く、肺炎にかかりやすいうえに、重症化しやすい傾向があります。また、肺炎によって体力がさらに低下し、寝たきりになってしまうリスクも高まります。そのため、誤嚥性肺炎を予防するための対策や早期発見、適切な治療が非常に重要になります。日頃から、食事の姿勢に気をつけたり、ゆっくりとよく噛んで食べるなど、誤嚥を防ぐための工夫を心がけることが大切です。

主な症状

誤嚥性肺炎の症状は、実はよくある肺炎とよく似ています。そのため、見分けるのが難しい場合があります。代表的な症状としては、熱、咳、痰、胸の痛み、呼吸が苦しくなるなどが挙げられます。これらの症状は、細菌やウイルスが肺に感染することで起こる炎症反応によるものです。

また、食べ物が誤って気管に入ってしまう誤嚥を繰り返すことで、食事中にむせたり、食後に咳き込んだりする症状も現れます。これは、食べ物のかく片などが肺に入り込み、炎症を引き起こすためです。特に、高齢の方や飲み込む力が弱っている方は、誤嚥を起こしやすいため注意が必要です。

肺炎がさらに悪化すると、意識がぼんやりしたり、呼吸が十分にできなくなる呼吸不全に陥る可能性があります。呼吸不全は命に関わる危険な状態ですので、迅速な治療が必要です。

高齢の方の場合、これらの症状がはっきりと現れない場合もあります。食欲がなくなったり、体全体がだるいといった、はっきりとした原因が分かりにくい症状だけで発症することもあります。このような場合、肺炎を見逃してしまう可能性があるため、注意が必要です。普段と様子が違う、例えばいつもより元気がない、食事を残すことが多い、などの変化に気づいたら、すぐに医療機関を受診することが大切です。早期発見、早期治療が、誤嚥性肺炎の悪化を防ぐ鍵となります。

| 症状 | 説明 | 特に注意が必要な方 |

|---|---|---|

| 熱、咳、痰、胸の痛み、呼吸困難 | 細菌やウイルスによる肺の炎症反応。一般的な肺炎と類似。 | – |

| 食事中のむせ、食後の咳 | 食べ物のかけらが肺に入り炎症発生。 | 高齢者、飲み込む力が弱い方 |

| 意識障害、呼吸不全 | 肺炎の悪化による危険な状態。 | – |

| 食欲不振、全身倦怠感 | 高齢者で症状がはっきりと現れない場合がある。 | 高齢者 |

予防方法

誤嚥性肺炎は、食べ物や唾液などが誤って気管に入り、肺で炎症を起こす病気です。高齢者にとって命に関わる危険な病気の一つであり、予防のための取り組みが非常に大切です。誤嚥性肺炎を予防するには、口の中を清潔に保つことが重要です。口の中には多くの細菌が存在し、これらの細菌が肺に入ると肺炎を引き起こす可能性があります。毎食後、就寝前には必ず歯磨きを行い、歯垢や食べかすを取り除きましょう。歯磨きが難しい場合は、口腔ケア用スポンジやウェットティッシュなどを使い、口の中を丁寧に拭き取りましょう。また、こまめなうがいも効果的です。

食事の際は、正しい姿勢を保つことも大切です。背筋を伸ばし、顎を引いて座ることで、食べ物が食道へスムーズに流れるようになります。猫背になったり、横になったまま食事をすると、食べ物が気管に入りやすくなるため注意が必要です。よく噛んで食べることも大切です。しっかり噛むことで食べ物が細かく砕かれ、飲み込みやすくなります。また、唾液の分泌も促進され、口の中を潤す効果も期待できます。一口の量を少なくし、ゆっくりと時間をかけて食べるようにしましょう。

飲み込みが困難な方には、とろみ剤を使用することも有効です。とろみ剤を加えることで、飲み物の流れが遅くなり、気管に入るのを防ぐことができます。とろみ剤の種類や濃度は、個々の状態に合わせて調整する必要があります。医師や言語聴覚士、管理栄養士などに相談し、適切なとろみ剤を使用するようにしましょう。食事の介助が必要な場合は、介助方法にも注意が必要です。食べ物を口に入れる速さや量、姿勢などを適切に調整することで、誤嚥のリスクを減らすことができます。介護者の方は、誤嚥性肺炎の危険性や予防方法について正しい知識を身につけ、日頃から細やかなケアを心がけることが大切です。

| カテゴリー | 具体的な対策 |

|---|---|

| 口腔ケア | 毎食後・就寝前の歯磨き、口腔ケア用スポンジやウェットティッシュの使用、こまめなうがい |

| 食事姿勢 | 背筋を伸ばし顎を引く、猫背や横になったままの食事を避ける |

| 食事方法 | よく噛む、一口量を少なくする、ゆっくり食べる、とろみ剤の使用 |

| 介助方法 | 食べ物の口に入れる速さや量、姿勢に注意する |

治療方法

食べ物や飲み物、唾液などが誤って気管に入り込み、肺に炎症を起こす誤嚥性肺炎。その治療は、原因菌を抑えるための抗生物質の投与が中心となります。

抗生物質の種類や投与方法は、患者さんの状態や原因菌の種類によって異なり、医師が適切に判断します。

軽症の場合は、外来での通院治療も可能ですが、症状が重い場合や高齢の方、持病のある方などは入院治療が必要となることもあります。入院中は、抗生物質の投与に加えて、全身状態の管理や、必要に応じて他の治療も行われます。

呼吸が苦しいといった呼吸困難の症状が重い場合には、酸素吸入を行います。さらに重症化し、自力で呼吸することが難しくなった場合には、人工呼吸器を使って呼吸を助けることもあります。

また、発熱や下痢などにより体内の水分が不足している脱水症状が見られる場合は、点滴によって水分や電解質を補給します。

誤嚥性肺炎は、再発しやすい病気です。そのため、治療後も肺炎を繰り返さないように、予防策を継続することが大切です。

具体的には、口の中を清潔に保つ口腔ケアや、安全に食事を摂るための指導などを受け、生活習慣を改善していく必要があります。

誤嚥性肺炎は、早期に発見し治療を開始することで、より良い経過をたどることができます。少しでも体に異変を感じたら、ためらわずに医療機関を受診し、専門医の診察を受けるようにしましょう。

| 症状・状態 | 治療・対応 |

|---|---|

| 誤嚥性肺炎全般 | 抗生物質投与 |

| 軽症 | 外来通院治療 |

| 重症、高齢、持病あり | 入院治療(抗生物質投与、全身状態管理、その他必要治療) |

| 呼吸困難 | 酸素吸入 |

| 重症呼吸困難(自力呼吸困難) | 人工呼吸器 |

| 脱水症状 | 点滴 |

| 再発予防 | 口腔ケア、食事指導 |

リハビリテーション

飲み込む力が弱まると、誤って食べ物や飲み物が気管に入り込み、肺炎になってしまうことがあります。これを誤嚥性肺炎といいます。一度誤嚥性肺炎になってしまうと、飲み込む機能がさらに低下し、食事が難しくなることがあります。そこで、飲み込む機能を取り戻すために、リハビリテーションが重要になります。

リハビリテーションでは、専門家である言語聴覚士が、患者さんの状態に合わせて様々な訓練を行います。例えば、舌や口の周りの筋肉を鍛える練習をしたり、安全な食べ方や飲み込み方を指導したりします。具体的には、舌を上下左右に動かしたり、口を大きく開けたり閉じたりする練習、食べ物を口の中でよく噛み砕く練習、そしてごっくんと飲み込むタイミングの練習などを行います。これらの練習を通して、口や喉の筋肉を強くし、食べ物をスムーズに食道へ送れるようにします。

また、食べ物の形状や性質を変えることで飲み込みやすくすることもあります。例えば、固形物を細かく刻んだり、ミキサーにかけてペースト状にしたり、とろみをつけて飲み込みやすくしたりします。お粥やスープ、ゼリー、プリンなど、患者さんの状態に合わせた食事を提供することで、安全に栄養を摂取できるように工夫します。

リハビリテーションは、ただ飲み込む機能を回復させるだけでなく、患者さんの生活の質を高めることにも繋がります。食事は生きる上で欠かせないものですし、楽しい時間でもあります。再び安全に、そして楽しく食事ができるようになることは、患者さんにとって大きな喜びとなります。リハビリテーションを続けることで、誤嚥のリスクを減らし、肺炎の再発を防ぐことにも繋がります。焦らず、継続してリハビリテーションに取り組むことが大切です。

| 問題点 | 対策 | 効果 |

|---|---|---|

| 飲み込む力が弱まることで、誤嚥性肺炎になるリスクが高まる | リハビリテーションの実施(言語聴覚士による指導) – 舌や口の周りの筋肉を鍛える練習 – 安全な食べ方や飲み込み方の指導 – 食べ物の形状や性質を変える工夫 |

飲み込む機能の回復 安全な栄養摂取 生活の質の向上 誤嚥リスクの軽減 肺炎の再発防止 |

日常生活の工夫

誤嚥性肺炎は、食べ物や唾液などが誤って気管に入り、肺炎を引き起こす病気です。特にご高齢の方や体の機能が低下している方は注意が必要です。この肺炎を予防するには、日々の暮らしの工夫がとても大切です。

まず、食事の前後には、口の中を丁寧に清掃しましょう。歯磨きはもちろんのこと、舌の汚れも丁寧に落とすことで、口の中の細菌の数を減らし、清潔に保つことができます。

食事中は、正しい姿勢で、よく噛んで、ゆっくりと食べることが重要です。猫背の姿勢は食べ物が気管に入りやすいため、背筋を伸ばして食べましょう。また、早食いは誤嚥のリスクを高めるため、一口ずつよく噛みしめ、ゆっくりと時間をかけて食べることが大切です。

水分は体に必要不可欠ですが、一度に大量に飲むとむせてしまうことがあります。そのため、少量ずつ、こまめに水分を摂るように心がけましょう。

食後は、すぐに横になるのは避けましょう。食べたものが胃に落ち着くまで、30分ほどは上体を起こした姿勢でいることが望ましいです。

寝室の湿度にも気を配りましょう。乾燥した空気は痰を固くし、出しにくくしてしまうため、加湿器などを使い、適切な湿度を保つことが大切です。

ご家族や介護をされている方は、誤嚥の兆候を見逃さないように注意深く観察しましょう。食事中にむせたり、咳き込んだりする場合は、すぐに対応することが重要です。

このような日常生活での小さな工夫を積み重ねることで、誤嚥性肺炎のリスクを減らし、健康な毎日を送ることができます。一人ひとりが意識して取り組むことが大切です。

| 誤嚥性肺炎予防のポイント | 具体的な対策 |

|---|---|

| 食事の前後 | 口の中を丁寧に清掃する(歯磨き、舌清掃) |

| 食事中 | 正しい姿勢(背筋を伸ばす)で、よく噛んで、ゆっくり食べる |

| 水分の摂取 | 少量ずつ、こまめに水分を摂る |

| 食後 | すぐに横にならない(30分は上体を起こす) |

| 寝室環境 | 適切な湿度を保つ |

| 家族・介護者の役割 | 誤嚥の兆候(むせ、咳)を見逃さない |