特定疾病と介護保険

介護を学びたい

先生、「特定疾病」っていうのは、簡単に言うとどんな病気のことですか?

介護の研究家

簡単に言うと、若い人でも介護が必要になるような、重い病気のことだよ。通常、介護保険は65歳以上の人が使えるけど、これらの病気にかかると、40歳以上でも介護保険を使えるようになるんだ。

介護を学びたい

なるほど。具体的にはどんな病気があるんですか?

介護の研究家

がん(末期)、関節リウマチ、認知症、脳血管疾患など、16の病気が指定されているよ。どれも、日常生活に大きな支障が出て、介護が必要になる可能性が高い病気なんだ。

特定疾病とは。

『特定の病気』とは、介護保険で40歳から64歳の方がサービスを受けられるようにするための条件となるものです。本来、介護保険のサービスを受けられるのは、65歳以上で介護保険料を払っている方ですが、以下の16種類の病気にかかっていると主治医に認められれば、40歳から64歳の方でも介護保険の申請をして、認められればサービスを受けることができます。

1. 末期がん

2. 関節リウマチ

3. 筋萎縮性側索硬化症

4. 後ろの縦に走るじん帯が骨になる病気

5. 骨折を伴う骨粗しょう症

6. 初老期にみられる認知症(アルツハイマー病や脳血管性の認知症など)

7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病

8. 脊髄小脳変性症

9. 背骨の中の神経の通り道が狭くなる病気

10. 早老症

11. 多系統萎縮症

12. 糖尿病による神経障害、腎臓の病気、目の病気

13. 脳の血管の病気(脳出血や脳梗塞など)

14. 閉塞性動脈硬化症

15. 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫や慢性気管支炎など)

16. 両ひざまたは両股の関節がひどく変形している変形性関節症

特定疾病とは

介護を必要とする状態は、高齢の方に限ったものではありません。働き盛りと言われる世代でも、病気やけがによって、周りの手助けが必要となる場合があります。そこで、介護保険制度では、65歳未満の方でも特定の病気を抱えている場合、介護サービスを利用できるしくみがあります。これが「特定疾病」です。

通常、介護保険サービスは65歳以上の方が利用できます。しかし、特定疾病に該当する40歳以上65歳未満の方は、年齢に関係なく介護保険の対象となります。これは、特定疾病が、若い世代でも介護が必要となるほどの状態を引き起こす可能性があると認められているからです。

では、どのような病気が特定疾病に該当するのでしょうか。厚生労働省が定めた16の病気が対象となっています。例えば、がん、脳血管疾患、筋萎縮性側索硬化症、パーキンソン病など、身体の機能に重大な影響を及ぼす病気が含まれます。これらの病気にかかり、日常生活に支障が出ている方は、主治医の診断書をもとに市区町村の窓口で要介護認定の申請を行うことができます。

要介護認定では、どの程度介護が必要かを審査します。「要支援1」から「要介護5」までの7段階の区分があり、認定されると、介護度に応じて、自宅での訪問介護やデイサービス、施設への入所など、様々な介護サービスを利用できるようになります。

このように、特定疾病は、若い世代の方々が介護保険サービスを利用するための大切な制度です。もし、ご自身やご家族が特定疾病に該当する場合は、お住まいの市区町村の窓口や、地域包括支援センターに相談することをお勧めします。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対象者 | 65歳未満の特定疾病該当者(40歳以上) |

| 特定疾病の定義 | 若い世代でも介護が必要となるほどの状態を引き起こす可能性のある病気 |

| 特定疾病の例 | がん、脳血管疾患、筋萎縮性側索硬化症、パーキンソン病など、身体の機能に重大な影響を及ぼす病気 |

| 利用手順 | 主治医の診断書 → 市区町村窓口で要介護認定申請 |

| 要介護認定 | 介護の必要度を7段階(要支援1~要介護5)で審査 |

| 利用可能なサービス | 訪問介護、デイサービス、施設入所など |

| 相談窓口 | 市区町村窓口、地域包括支援センター |

含まれる病気の種類

特定疾病には、様々な病気が含まれ、生活に大きな影響を及ぼす可能性があります。

まず、悪性新生物(がん)はその代表的な病気です。特に末期がんは、身体の様々な機能が低下し、日常生活を送る上で多くの介助が必要になります。

関節リウマチは、関節の痛みや腫れ、変形を引き起こす病気です。進行すると、日常生活動作が困難になり、衣服の着脱や食事、入浴などの介助が必要となる場合もあります。

筋萎縮性側索硬化症(ALS)は、運動神経が徐々に侵される難病です。筋肉の萎縮や麻痺が進み、最終的には呼吸機能も低下するため、人工呼吸器が必要になることもあります。

認知症も特定疾病に含まれます。アルツハイマー型認知症や脳血管性認知症などは、記憶力や判断力の低下を引き起こし、日常生活に支障をきたします。進行すると、徘徊や妄想などの症状が現れることもあり、介護者の負担も大きくなります。

パーキンソン病は、手足の震えや動作の緩慢化、歩行障害などが主な症状です。進行すると、日常生活動作が困難になり、食事や入浴、排泄などの介助が必要となる場合があります。

糖尿病は、神経障害、腎症、網膜症などの合併症を引き起こす可能性があります。これらの合併症は、しびれや痛み、視力低下、腎機能障害など、様々な症状を引き起こし、生活の質を低下させる可能性があります。

その他にも、骨粗しょう症や慢性閉塞性肺疾患(COPD)、変形性関節症なども特定疾病に含まれます。これらの病気は、骨折のリスク増加や呼吸困難、関節の痛みなど、様々な症状を引き起こし、日常生活に影響を与えます。

このように、特定疾病には様々な病気が含まれており、それぞれ症状や進行、必要な介護の程度が異なります。適切な医療や介護を受けることで、症状の進行を遅らせたり、生活の質を維持することができる場合もあります。 病気について理解を深め、必要な支援を受けることが大切です。

| 特定疾病 | 主な症状 | 生活への影響 | 必要な介助・介護 |

|---|---|---|---|

| 悪性新生物(がん) (特に末期がん) |

身体の様々な機能低下 | 日常生活に支障 | 多くの介助が必要 |

| 関節リウマチ | 関節の痛み、腫れ、変形 | 日常生活動作が困難 | 衣服の着脱、食事、入浴などの介助 |

| 筋萎縮性側索硬化症(ALS) | 運動神経の侵され、筋肉の萎縮・麻痺、呼吸機能低下 | 日常生活動作が困難、呼吸困難 | 人工呼吸器、日常生活全般の介助 |

| 認知症 (アルツハイマー型、脳血管性など) |

記憶力・判断力低下、徘徊、妄想 | 日常生活に支障、介護者の負担増加 | 日常生活の支援、見守り、介護 |

| パーキンソン病 | 手足の震え、動作の緩慢化、歩行障害 | 日常生活動作が困難 | 食事、入浴、排泄などの介助 |

| 糖尿病 | 神経障害、腎症、網膜症によるしびれ、痛み、視力低下、腎機能障害 | 生活の質低下 | 合併症への対応、日常生活の支援 |

| 骨粗しょう症 | 骨折のリスク増加 | 日常生活動作の制限、生活の質低下 | 骨折予防、日常生活の支援 |

| 慢性閉塞性肺疾患(COPD) | 呼吸困難 | 日常生活動作の制限、生活の質低下 | 呼吸管理、日常生活の支援 |

| 変形性関節症 | 関節の痛み | 日常生活動作の制限、生活の質低下 | 痛みへの対応、日常生活の支援 |

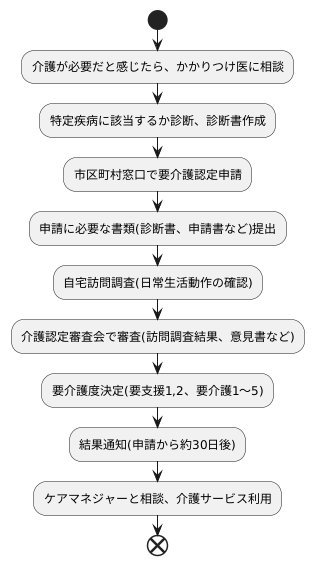

申請の手続き

介護が必要だと感じたら、まずは、かかりつけのお医者さんに相談しましょう。特定疾病に該当するかどうか、お医者さんに診てもらい、必要であれば診断書を書いてもらいます。この診断書は、後の申請手続きでとても大切な書類となります。

次に、お住まいの市区町村の窓口で、要介護認定の申請を行います。窓口では、申請に必要な書類や手続きについて説明を受けられますので、不明な点は遠慮なく質問しましょう。申請に必要な書類は、診断書の他に申請書などがあります。これらの書類は、窓口でもらうことができます。また、事前に市区町村のホームページからダウンロードできる場合もありますので、確認しておくと便利です。

申請が受理されると、市区町村の職員が、ご自宅に訪問調査に伺います。訪問調査では、日常生活における様々な動作について、どの程度できるかを確認します。例えば、食事や入浴、着替え、排泄などの動作のほか、家事や外出などについても聞かれますので、普段の様子をありのままにお伝えください。

訪問調査の結果と、お医者さんの意見書などを基に、介護認定審査会で審査が行われます。審査会では、様々な角度から総合的に判断し、どの程度の介護が必要か、要介護度が決定されます。要介護度は、要支援1、要支援2、要介護1から要介護5までの7段階に分かれています。

要介護認定の結果は、申請からおよそ30日後に、郵送で通知されます。要介護認定を受けると、介護支援専門員、いわゆるケアマネジャーと呼ばれる人と相談しながら、自分に合った介護サービスを利用することができます。ケアマネジャーは、介護サービス計画の作成や、事業者との連絡調整などを行ってくれます。

介護が必要だと感じたら、一人で悩まず、まずはお住まいの市区町村の窓口に相談してみましょう。相談は無料で行っており、専門の相談員が親身になって対応してくれます。

利用できるサービス

高齢になると、一人で生活するのが難しくなることがあります。そんな時、心強い味方となるのが様々な介護サービスです。利用できるサービスの種類は、要介護度によって変わってきます。要介護度とは、どのくらい介護が必要なのかを示すもので、1から5までの段階があります。

例えば、比較的軽度な要介護1や2の方であれば、自宅で生活を続けながら、必要な時に訪問介護サービスを利用できます。訪問介護では、ホームヘルパーと呼ばれる介護福祉士などが自宅を訪問し、食事や入浴、排泄の介助、掃除や洗濯などの家事援助を行います。また、日帰りで施設に通い、他の利用者と交流しながら機能訓練やレクリエーション、食事や入浴などのサービスを受ける通所介護(デイサービス)も利用できます。

要介護度が3以上で、一時的に自宅での介護が難しい場合は、短期間施設に宿泊する短期入所生活介護(ショートステイ)を利用できます。これは、家族の介護負担を軽減したり、利用者本人が気分転換をしたりするのに役立ちます。

また、病気や怪我で医療が必要な方には、医師や看護師と連携を取りながら自宅での療養生活を支援する居宅療養管理指導のサービスがあります。

さらに、日常生活を楽にするための福祉用具の貸与や、自宅をより安全で使いやすいように改修するための住宅改修のサービスもあります。例えば、車椅子や介護用ベッドの貸与、手すりの設置、段差解消などが挙げられます。

これらのサービスは、ケアマネジャーと呼ばれる専門家が、利用者の状態や希望、家族の状況などを考慮して、最適な組み合わせで計画を立ててくれます。一人で悩まずに、まずは相談してみることをお勧めします。きっと生活の質を高め、笑顔あふれる毎日を送るためのお手伝いをしてくれるでしょう。

| サービスの種類 | 対象者 | サービス内容 |

|---|---|---|

| 訪問介護 | 要介護1~5 | 自宅での食事、入浴、排泄の介助、掃除、洗濯などの家事援助 |

| 通所介護(デイサービス) | 要介護1~5 | 日帰りで施設に通い、機能訓練、レクリエーション、食事、入浴などのサービス |

| 短期入所生活介護(ショートステイ) | 要介護3~5 | 短期間施設に宿泊し、一時的に家族の介護負担を軽減 |

| 居宅療養管理指導 | 病気や怪我で医療が必要な方 | 医師や看護師と連携し、自宅での療養生活を支援 |

| 福祉用具の貸与 | 要介護1~5 | 車椅子や介護用ベッドなどの貸与 |

| 住宅改修 | 要介護1~5 | 手すりの設置、段差解消など、自宅の改修 |

早期発見と相談の重要性

特定の病気にかかっているかもしれないと少しでも感じたら、早く見つけて、すぐに相談することが大切です。 病気の兆候がまだ軽い段階から、病院の先生や看護師さん、介護の専門家などに診てもらうことで、病気が進むのを遅らせたり、重くなるのを防いだりすることができます。

もし介護が必要な状態になってしまっても、早めに相談することで、必要な支えをすぐに受けることができます。 介護が必要になるかもしれないと不安に感じたり、実際に介護が始まって困ったことがあったりしたら、一人で悩まずに、家族や親戚、病院や介護施設の職員、地域の相談窓口などに相談してみましょう。誰かに話すだけでも気持ちが楽になることがあります。

相談できる場所はたくさんあります。まずは、かかりつけのお医者さんに相談するのが良いでしょう。お医者さんは、病状や必要な医療、介護サービスについて教えてくれます。また、市区町村の役所には、高齢者福祉の相談窓口や介護保険の窓口があり、介護に関する様々な相談に対応しています。地域包括支援センターも、高齢者の生活を支えるための相談窓口として、様々なサービスの情報提供や手続きの支援を行っています。

地域によっては、特定の病気に関する相談会や勉強会が開かれていることもあります。このような会に参加すると、病気のことや介護のことが詳しく分かりますし、同じ病気の人やその家族と交流することもできます。病気や介護に関する正しい知識を得ることで、落ち着いて対応策を考えることができます。インターネットや図書館でも、病気や介護に関する情報を集めることができますが、信頼できる情報源を選ぶことが大切です。

早期発見と早期相談は、自分自身の健康を守るだけでなく、家族の負担を軽くするためにも重要です。 困ったときには、一人で抱え込まずに、周りの人に相談し、必要な支援を受けていきましょう。

| 早期発見・相談のメリット | 相談相手・相談場所 | 情報源 |

|---|---|---|

| 病気の進行を遅らせる、重くなるのを防ぐ 必要な支えをすぐに受ける 精神的な負担を軽減する 家族の負担を軽くする |

病院の先生、看護師 介護の専門家 家族、親戚 病院・介護施設職員 地域の相談窓口(市区町村役所の高齢者福祉相談窓口、介護保険窓口、地域包括支援センター) |

かかりつけ医 市区町村の役所 地域包括支援センター 病気に関する相談会・勉強会 インターネット 図書館 (※信頼できる情報源を選ぶことが重要) |

まとめ

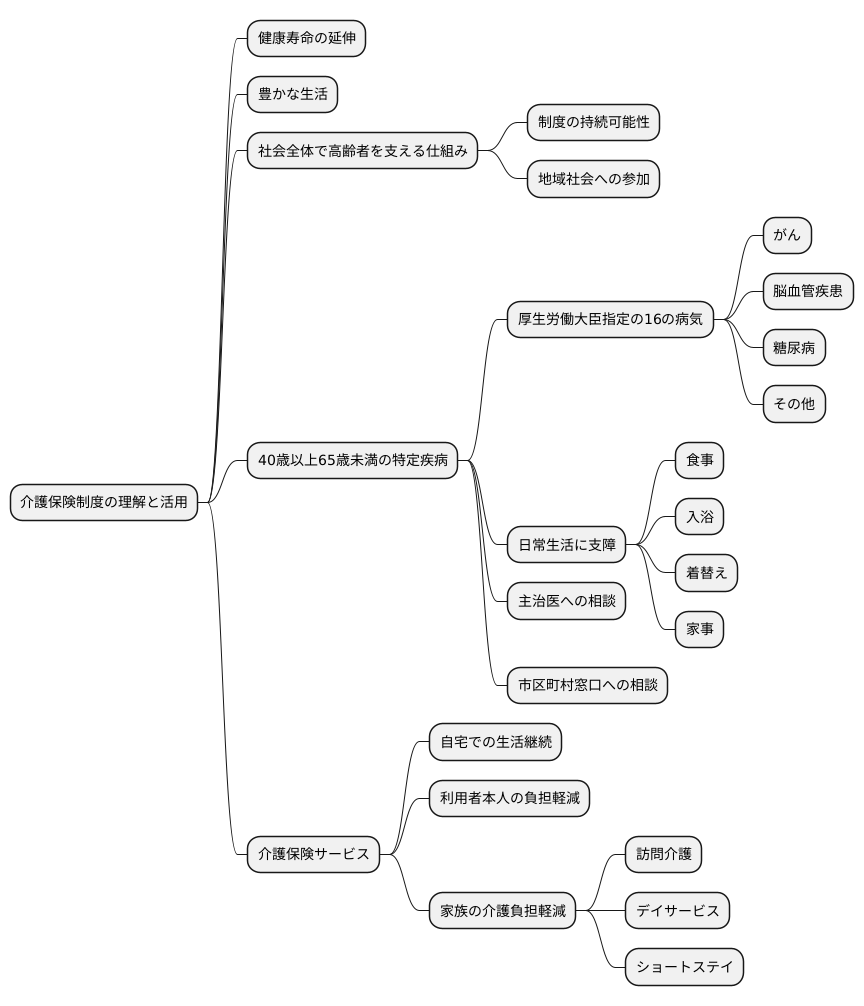

人生100年時代と言われる現代において、健康寿命を延ばし、豊かな生活を送るためには、介護保険制度の理解と活用が欠かせません。特に、40歳以上65歳未満の方が介護保険サービスを利用できる特定疾病について、正しく理解しておくことが重要です。

特定疾病とは、がんや脳血管疾患、糖尿病などの厚生労働大臣が指定した16の病気のことです。これらの病気にかかり、日常生活に支障が出ている場合、介護保険の利用が可能となります。例えば、食事や入浴、着替えなどの動作が難しくなったり、家事を行うことが困難になったりした場合などが該当します。

もし、自分が特定疾病に該当するかどうか分からない場合や、日常生活にどのような支障が出ているのか判断に迷う場合は、まずは主治医に相談してみましょう。医師は、病状や日常生活の状況を把握し、介護保険の利用が必要かどうかを判断します。また、市区町村の窓口でも、介護保険に関する相談を受け付けていますので、気軽に問い合わせてみましょう。

介護保険サービスを利用することで、自宅での生活を続けながら、必要な支援を受けることができます。訪問介護員による家事や身体介護の支援、デイサービスやショートステイといった施設の利用など、様々なサービスが提供されています。これらのサービスを利用することで、利用者本人の負担を軽減できるだけでなく、家族の介護負担軽減にもつながります。

介護保険制度は、利用者やその家族を支えるだけでなく、社会全体で高齢者を支える仕組みです。高齢化が進む中で、制度の持続可能性を確保していくためには、私たち一人ひとりが制度に関心を持ち、地域社会への参加を通じて支えていくことが大切です。将来の安心のためにも、介護保険制度を正しく理解し、積極的に活用していきましょう。