飲み込む力を支える:嚥下のメカニズム

介護を学びたい

先生、「嚥下」って、よく聞く言葉ですが、介護と介助で何か違いがあるのですか?

介護の研究家

良い質問ですね。実は「嚥下」という言葉自体は、食べ物を飲み込む動作そのものを指すので、介護と介助で意味の違いはありません。どちらも、飲み込みを助けるという意味で使われます。

介護を学びたい

じゃあ、例えば、食事介助で「嚥下」に気を付けることと、介護で「嚥下」に気を付けることは同じことですか?

介護の研究家

そうですね。食事介助でも介護全般でも、飲み込みやすい姿勢や食べ物の大きさ、水分量など、安全に飲み込めるように気を付ける点は同じです。誤嚥を防ぐことが大切ですね。

嚥下とは。

「介護」と「介助」のちがいについて書かれた文章の中で、「えんげ」という言葉が出てきます。「えんげ」とは、食べ物や飲み物をのみこむ一連の動作のことです。口の中で細かくくだかれた食べ物は、舌のはたらきによって、上あごの奥に押し付けられます。そして、上あごに押し付けられてかたまりになった食べ物は、食道へと送られます。つまり、「えんげ」とは、このような食べ物をのみこむまでの動作のことを指します。

飲み込むとは

私たちは日々、食べ物や飲み物を口から体内に取り入れています。この一見当たり前に思える動作は「飲み込む」あるいは専門的には「嚥下」と呼ばれ、実は非常に複雑で精巧な仕組みによって行われています。飲み込むということは、単に食べ物を胃に送るだけでなく、生命維持に欠かせない栄養や水分を摂取するために非常に重要な役割を果たしています。 この複雑な過程は、大きく分けて口腔期、咽頭期、食道期の三つの段階に分けることができます。まず、口腔期では、口に入れた食べ物を舌と歯を使って細かく砕き、唾液と混ぜ合わせて飲み込みやすい形にします。この時、食べ物の形や大きさ、温度、舌の動きなど、多くの要素が関わってきます。次に咽頭期では、食塊が咽頭に送り込まれると、反射的に気道が閉じ、食道が開きます。この精緻な連動によって、食べ物が気管に入ってしまう、いわゆる「誤嚥」を防いでいます。 そして最後の食道期では、食道にある筋肉の収縮運動によって、食塊が胃へと運ばれていきます。これら一連の動作は、脳神経からの指令によって、複数の筋肉が協調して働くことで、スムーズに行われています。 私たちは普段、意識することなく、何百回も嚥下を繰り返していますが、加齢や病気などにより、この機能が衰えることがあります。これがいわゆる「嚥下障害」です。嚥下障害が起こると、食べ物が飲み込みにくくなったり、むせたり、誤嚥性肺炎の危険性が高まったりします。スムーズに飲み込むためには、日頃から口腔ケアをしっかり行い、よく噛んで食べること、姿勢に気を付けることなどが大切です。飲み込むという機能は、私たちの健康な生活を支える重要な機能の一つと言えるでしょう。

| 段階 | 説明 |

|---|---|

| 口腔期 | 口に入れた食べ物を舌と歯を使って細かく砕き、唾液と混ぜ合わせて飲み込みやすい形にする。 |

| 咽頭期 | 食塊が咽頭に送り込まれると、反射的に気道が閉じ、食道が開き、食塊が気管に入ってしまう誤嚥を防ぐ。 |

| 食道期 | 食道にある筋肉の収縮運動によって、食塊が胃へと運ばれていく。 |

飲み込みの仕組み

物を飲み込むということは、口から入った食べ物が食道を通って胃に届くまでの一連の複雑な過程です。この過程は大きく分けて、口腔期、咽頭期、食道期の三つの段階に分けることができます。

まず、口腔期では、口に入れた食べ物を噛み砕き、舌を使って飲み込みやすいようにまとめます。このまとまった食べ物の塊を食塊と言います。舌は食塊を形成するだけでなく、食塊を喉の奥へと送り込む役割も担っています。この時、唇や頬の筋肉も食べ物が口の外にこぼれ落ちないように支える大切な働きをしています。

次に、咽頭期では、食塊が喉の奥にある咽頭に到達すると、反射的に様々な動きが起きます。まず、鼻の奥にある軟口蓋が上がり、食べ物が鼻に逆流するのを防ぎます。同時に、喉頭蓋という蓋が気管の入り口を塞ぎ、食塊が気管に入り込んでしまうのを防ぎます。さらに、声帯も閉じ、気道の保護を強化します。そして、食道の入り口が開き、食塊は食道へと送られます。咽頭期は、ほんの一瞬の出来事ですが、呼吸をするための気管と食べ物が通る食道が交差する場所での出来事なので、誤嚥を防ぐための非常に重要な段階です。この複雑な過程は、脳からの指令による様々な筋肉の精密な連携プレーによって制御されています。

最後の食道期では、食道が波のように収縮と弛緩を繰り返す蠕動運動によって食塊が胃へと運ばれていきます。食道は一本の管のように見えますが、実際には筋肉でできており、この筋肉の動きによって食べ物が胃へと運ばれていきます。

このように、物を飲み込むという一見単純な動作は、口、喉、食道といった様々な器官の協調的な働きによって成り立っているのです。それぞれの器官がそれぞれの役割を適切に果たすことで、私たちは安全に食べ物を胃に送り込むことができるのです。

| 段階 | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 口腔期 | 食べ物を噛み砕き、舌を使って食塊を形成し、喉の奥へ送り込む。唇や頬の筋肉は食べ物がこぼれ落ちるのを防ぐ。 | 食塊の形成と移動 |

| 咽頭期 | 食塊が咽頭に到達すると、軟口蓋が上がり鼻への逆流を防ぎ、喉頭蓋が気管の入り口を塞ぎ、声帯も閉じる。食道の入り口が開き、食塊は食道へ送られる。 | 誤嚥を防ぐための重要な段階。呼吸と摂食の切り替え。 |

| 食道期 | 食道の蠕動運動により食塊が胃へ運ばれる。 | 食道の筋肉による食塊の輸送 |

飲み込みと健康

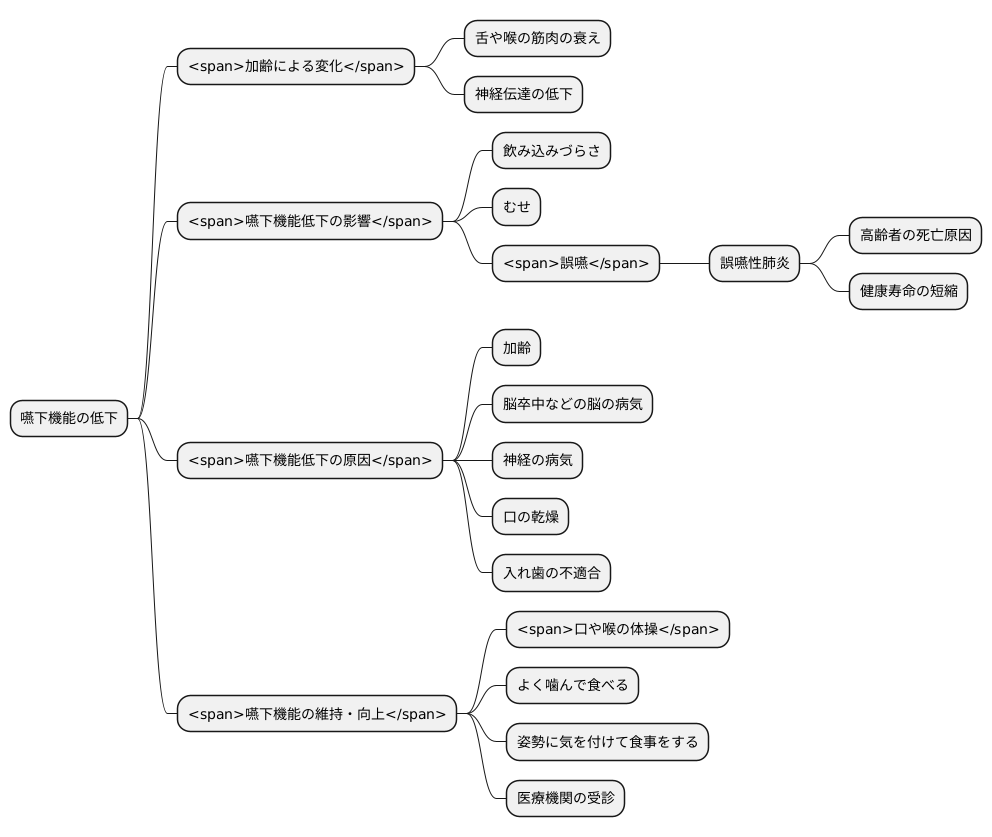

人は誰でも年を重ねると、体の様々な機能が衰えていきます。その一つに、食べ物を飲み込む力、つまり嚥下機能の低下があります。加齢によって舌や喉の筋肉が弱くなり、神経の伝達もスムーズにいかなくなるため、食べ物をうまく飲み込めなくなるのです。

このような嚥下機能の衰えは、日常生活に様々な影響を及ぼします。例えば、食事中に食べ物が飲み込みにくくなったり、むせてしまうことが多くなります。また、もっと深刻な問題として、食べ物が誤って気管に入ってしまうことがあります。これを誤嚥といいます。誤嚥によって、気管に入った食べ物が原因で肺炎を起こしてしまうことがあり、これを誤嚥性肺炎といいます。

特に高齢者の方にとって、誤嚥性肺炎は命に関わる危険な病気です。誤嚥性肺炎は高齢者の死亡原因の上位を占めており、健康寿命を縮める大きな要因となっています。そのため、嚥下機能の維持・向上は、健康寿命を延ばす上で非常に重要です。

嚥下機能の低下は、加齢だけが原因ではありません。脳卒中などの脳の病気や、神経の病気が原因で起こることもあります。また、口の中の乾燥や、入れ歯が合っていないことも、嚥下しづらくなる原因となります。

日頃から、口や喉の体操を行うことで、嚥下機能の維持・向上に効果が期待できます。また、よく噛んで食べることや、姿勢に気を付けて食事をすることも大切です。もし、飲み込みづらさを感じたら、早めに医療機関を受診し、適切な指導を受けるようにしましょう。

飲み込みを助ける

飲み込みがうまくいかないことは、健康面だけでなく心の面にも大きな影響を与えます。食事を楽しむことができなくなったり、誤嚥性肺炎といった深刻な病気につながる可能性も懸念されます。そこで、飲み込みをスムーズにするための具体的な方法や、専門家によるサポートについて詳しく見ていきましょう。

まず、毎日の食事において簡単にできる工夫として、姿勢、量、咀嚼の3つが重要です。食事の際は、背筋を伸ばし、顎を引いた姿勢を保つように心がけましょう。猫背や、顎が上がっていると、食べ物が気道に入りやすくなってしまいます。また、一口の量を少なくすることも大切です。大きな塊を飲み込もうとすると、むせる原因となります。そして、食べ物をよく噛んで、唾液としっかり混ぜ合わせることで、飲み込みやすくなります。唾液には、食べ物を滑らかにする効果があるので、意識してよく噛むようにしましょう。

食事環境を整えることも、飲み込みやすさに大きく関係します。周囲が騒がしいと、飲み込みに集中できません。落ち着いた雰囲気の中で、リラックスして食事をすることが大切です。また、焦らずゆっくりと時間をかけて食事を楽しむことで、飲み込みの機能を助けることができます。

さらに、専門家によるサポートを受けることも有効です。言語聴覚士などの専門家は、飲み込みに関する様々な評価や訓練を行うことができます。例えば、飲み込みの様子を詳しく観察したり、検査機器を使って飲み込みの機能を評価します。そして、個々の状態に合わせた適切な指導や、飲み込みの機能を高めるための訓練を提供してくれます。飲み込みに不安を感じている場合は、早めに医療機関や相談窓口に相談し、専門家の指導を受けるようにしましょう。飲み込みに関する悩みは、一人で抱え込まずに、周りの人に相談し、適切な支援を受けることが大切です。

| カテゴリー | 具体的な方法 |

|---|---|

| 毎日の食事において簡単にできる工夫 |

|

| 食事環境を整える |

|

| 専門家によるサポート |

|

毎日の食事を楽しむために

私たちは毎日、食事を楽しみ、そこから栄養を摂って生きています。その大切な食事を楽しむためには、食べ物を噛み砕き、飲み込む力、つまり嚥下(えんげ)機能が不可欠です。この嚥下機能は、加齢とともに衰えていくことが多く、高齢になると誤嚥性肺炎などのリスクも高まります。しかし、嚥下機能の維持・向上は、高齢者だけでなく、すべての世代にとって重要です。

嚥下機能を保つためには、日頃から意識して、飲み込みやすくする工夫をすることが大切です。例えば、よく噛んで食べる、一口の量を少なくする、姿勢を正して食べる、といったことは、誰でもすぐに実践できるでしょう。また、食事の内容にも気を配り、とろみをつける、食べやすい大きさに切るなど、工夫次第で食事をより安全に楽しむことができます。これらの工夫は、高齢者だけでなく、若い世代にとっても、健康な嚥下機能を維持するための良い習慣となります。

飲み込みに関する正しい知識を身につけることも重要です。インターネットや書籍などで情報を集めたり、地域の医療機関や保健センターで開催される講演会に参加するのも良いでしょう。得た知識を家族や周りの人と共有することで、より多くの人が嚥下機能の大切さを理解し、健康な食生活を送ることに繋がります。

もし、飲み込みに不安を感じることがあれば、一人で悩まず、地域の相談窓口を活用しましょう。地域包括支援センターをはじめ、様々な相談窓口で、専門家から適切なアドバイスや支援を受けることができます。具体的な支援としては、嚥下機能の評価や、食事形態の調整、嚥下体操の指導などがあります。これらの支援を受けることで、安心して食事を続けられるようになるでしょう。

毎日の食事を楽しみ、健康寿命を延ばすためにも、嚥下機能の大切さを改めて認識し、積極的に取り組んでいきましょう。日々の小さな心がけが、将来の健康な食生活に繋がります。

| テーマ | 説明 |

|---|---|

| 嚥下機能の重要性 | 食事を楽しむためには、食べ物を噛み砕き、飲み込む力である嚥下機能が不可欠。加齢とともに衰えるため、高齢者は誤嚥性肺炎のリスクが高まる。 |

| 嚥下機能を保つための工夫 | よく噛む、一口量を少なくする、姿勢を正す、とろみをつける、食べやすい大きさに切るなど。 |

| 飲み込みに関する知識の習得 | インターネット、書籍、講演会などで情報収集し、家族や周囲と共有。 |

| 飲み込みに不安を感じた時の対応 | 地域包括支援センターなどの相談窓口で専門家からアドバイスや支援(嚥下機能評価、食事形態調整、嚥下体操指導など)を受ける。 |

| まとめ | 嚥下機能の大切さを認識し、積極的に取り組むことで健康寿命を延ばす。 |