調整役:コーディネーターの役割

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」ってどちらも人の世話をすることだと思うんですが、どう違うんですか? また、コーディネーターの役割もよくわかりません。

介護の研究家

良い質問ですね。簡単に言うと、「介護」は日常生活を送ることが難しい人の世話全般を指し、「介助」はその中の一部で、特定の動作を手伝うことを指します。例えば、食事や入浴の世話は「介護」で、食事を食べさせる動作は「介助」です。コーディネーターは、色々な人と協力して、その人に合った介護の計画を立て、必要なサービスをつなぐ役割を担います。

介護を学びたい

なるほど。「介護」の中に「介助」があるんですね。でも、コーディネーターって、具体的にどんなことをするんですか?

介護の研究家

そうですね。例えば、高齢の方が自宅で介護サービスを受けたい場合、ケアマネージャーという介護の専門家が、その方の状態や希望を聞いて、適切なサービス事業者を探し、連絡を取り、調整します。このケアマネージャーがコーディネーターの役割を担っている例ですね。他にも、医師や看護師、リハビリテーションの専門家などと連携を取り、チームでより良いサービスを提供できるように調整を行います。

コーディネーターとは。

『世話をする』という意味の『介護』と『手助けをする』という意味の『介助』における『調整役』について。色々な仕事がうまく進むように、全体の流れを整える人のことです。特に、福祉の分野では、様々な役割の人たちが力を合わせて仕事をすることがとても大切です。そこで、この調整役の人たちが、それぞれの担当者と連絡を取り合い、協力して仕事を進められるように調整するのです。

調整者の定義

調整者とは、様々な物事や人々の流れを円滑にする大切な役割を担う人のことです。例えるなら、交通整理をする人、会合を取りまとめる人、といったように、それぞれの場をスムーズに進めるために調整を行う人を指します。特に、社会福祉の分野においては、調整者の存在は欠かせません。

介護や福祉の現場では、医師、看護師、介護士、理学療法士、作業療法士、社会福祉士など、多くの専門家が関わって利用者一人ひとりに合わせたサービスを提供しています。それぞれが専門性を持ち、質の高いサービスを提供している一方で、それぞれの連携がうまくいかないと、利用者にとって最適なサービスを提供することは難しくなります。そこで、調整者は、まるでオーケストラの指揮者のように、それぞれの専門家の持つ力を最大限に引き出し、調和させながら、利用者にとって最良のサービスを提供できるように調整していきます。

具体的には、利用者の状況、希望、課題などを丁寧に聞き取り、理解することから始まります。そして、その情報に基づいて、関係機関と連絡を取り合い、必要なサービスを繋いでいきます。例えば、自宅での介護サービスが必要な場合は、介護事業者との調整、住宅改修が必要な場合は、福祉用具業者や施工業者との調整など、多岐にわたります。さらに、作成された計画に基づいて、サービスが適切に提供されているかを確認し、必要に応じて計画の修正も行います。利用者やその家族が安心して生活を送れるように、関係機関と密に連携を取りながら、状況を把握し、調整していくことが調整者の重要な役割です。まさに、表舞台には出ませんが、なくてはならない存在と言えるでしょう。

| 役割 | 説明 |

|---|---|

| 調整者 | 様々な物事や人々の流れを円滑にする役割。社会福祉の分野では特に重要。

|

| その他 関係者 |

医師、看護師、介護士、理学療法士、作業療法士、社会福祉士など、多くの専門家が関わって利用者一人ひとりに合わせたサービスを提供。 |

調整者の必要性

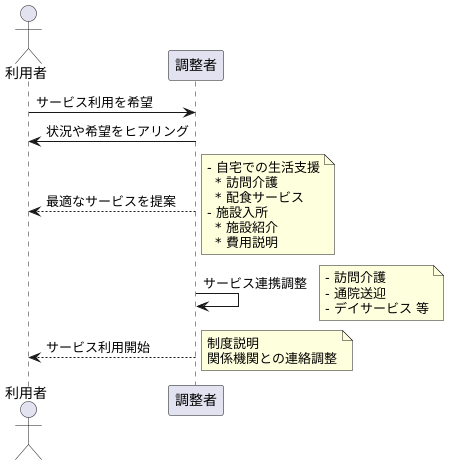

年を重ねるにつれて、一人では難しくなることが増えてきます。身の回りの世話や家事、通院など、さまざまな場面で手助けが必要になる方も少なくありません。こうした中で、介護や福祉のサービスはますます大切になっています。しかし、利用できるサービスの種類は実にさまざまで、どれを選べばいいのか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。制度も複雑で、手続きも分かりにくいという声もよく聞かれます。

このような状況で、心強い味方となるのが「調整者」です。調整者は、利用する方の状況や希望を丁寧に聞き取り、その方に最適なサービスを見つけるお手伝いをします。例えば、自宅で暮らし続けたい方には、訪問介護や配食サービスなどを紹介します。また、施設への入所を考えている方には、それぞれの施設の特徴や費用などを説明し、希望に合った施設選びをサポートします。

さらに、複数のサービスが必要な場合、調整者はそれぞれのサービスがスムーズに連携するように調整します。例えば、訪問介護と通院の送迎、デイサービスなどを組み合わせ、利用する方が無理なく日常生活を送れるように計画を立てます。また、サービス提供者だけでなく、医療機関や行政など、関係機関との連絡調整も行います。

調整者は、複雑な社会福祉制度を分かりやすく説明し、利用する方が安心してサービスを受けられるように支援します。まるで、さまざまなサービスや制度の案内役、道しるべのような存在と言えるでしょう。高齢化が進む現代社会において、調整者の役割はますます重要になっています。困ったときは一人で悩まず、まずは調整者に相談してみることをお勧めします。

調整者の仕事内容

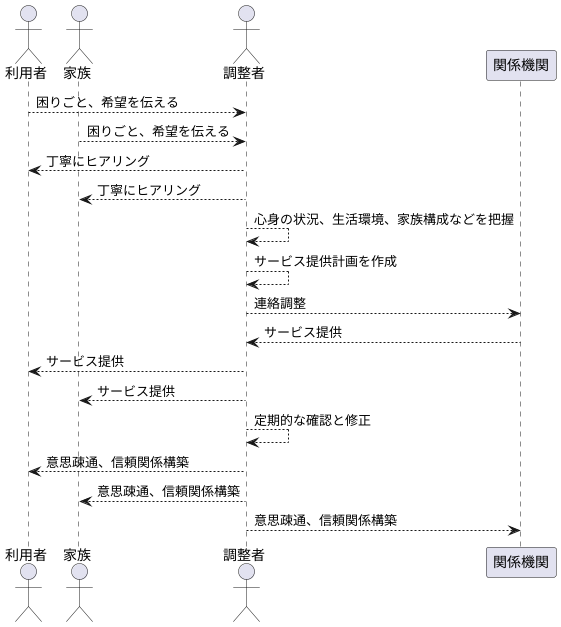

調整者の仕事は、利用者の方々が安心して生活を送れるように、様々な関係者を繋ぎ、必要なサービスがスムーズに提供されるように調整することです。

まず、利用者の方やご家族と直接お会いし、じっくりとお話をお伺いします。現在の状況で困っていること、どのようなサービスを希望しているのか、生活における目標や将来への想いなど、丁寧にヒアリングを行い、心身の状況や生活環境、家族構成などを把握します。

次に、ヒアリングした内容を基に、利用者の方にとって最適なサービス提供計画を作成します。この計画には、どのようなサービスを、いつ、誰が、どのように提供するのかといった具体的な内容が盛り込まれます。

そして、計画を実行するために、様々な関係機関との連絡調整を行います。例えば、介護支援専門員、医師、看護師、機能訓練指導員、福祉施設の職員など、多くの専門職と連携を取りながら、利用者の方を中心としたサービス提供体制を築き上げていきます。

サービス開始後も、計画通りに進んでいるか定期的に確認します。状況の変化に応じて、計画内容の修正や関係機関との再調整を行います。利用者の方やご家族が安心してサービスを受けられるように、常に気を配ることが大切です。

利用者の方、ご家族、そして関係機関との良好な意思疎通を図り、信頼関係を築くことも調整者の重要な役割です。それぞれの立場を理解し、丁寧な説明や相談対応を心がけることで、円滑な連携を進めます。

調整者には、常に状況の変化に気を配り、臨機応変に対応していく能力が求められます。様々な課題に直面することもありますが、利用者の方の立場に立ち、より良い生活を送れるように尽力していくことが重要です。

調整者としての心構え

調整者として仕事をする上で、常に念頭に置いておかなければならないのは、利用者の方々の立場に立って考えることです。利用者の方々はそれぞれ異なる背景や事情、そして気持ちを抱えていらっしゃいます。その一人ひとりの状況や想いを尊重し、丁寧に言葉を交わすことで、はじめて信頼関係を築くことができます。耳を傾け、共感し、寄り添う姿勢が、調整者としての第一歩と言えるでしょう。

また、利用者の方々にとって最良の支援を提供するためには、様々な関係機関との協力が不可欠です。医療機関、福祉施設、行政など、それぞれの機関には専門家が存在し、それぞれの役割を担っています。関係機関との連携においては、互いの専門性を尊重し、協力的な態度で接することが重要です。スムーズな連携は、利用者の方々へのより質の高いサービス提供へと繋がります。

社会福祉を取り巻く環境は常に変化しています。制度の改正や新たな技術の導入など、常に学び続け、最新の知識や情報を吸収していく努力が欠かせません。変化への対応能力を高め、柔軟に物事を捉えることで、利用者の方々に最適な支援を提供することができます。

調整の仕事は、時に困難な状況に直面することもあります。しかし、粘り強く課題解決に取り組む姿勢が重要です。困難に立ち向かい、解決策を探し続けることで、利用者の方々の生活の質の向上に貢献することができます。

そして何よりも、高い倫理観と責任感を持つことが大切です。利用者の方々の権利と利益を守り、公正かつ誠実な対応を心がけることが、調整者としての使命です。社会福祉の担い手として、常に自らを省み、責任ある行動を心がけましょう。

| 調整者の心得 | 具体的な行動 |

|---|---|

| 利用者本位 | 利用者の状況や想いを尊重し、丁寧に言葉を交わし、信頼関係を築く。耳を傾け、共感し、寄り添う。 |

| 関係機関との連携 | 医療機関、福祉施設、行政など、関係機関と協力し、互いの専門性を尊重し、協力的な態度で接する。 |

| 継続的な学習 | 制度の改正や新たな技術の導入など、常に学び続け、最新の知識や情報を吸収する。変化に対応し、柔軟に物事を捉える。 |

| 粘り強い課題解決 | 困難な状況に直面しても、粘り強く課題解決に取り組み、解決策を探し続ける。 |

| 高い倫理観と責任感 | 利用者の権利と利益を守り、公正かつ誠実な対応を心がける。社会福祉の担い手として、責任ある行動をとる。 |

調整者の将来性

高齢化が進むにつれ、介護や福祉のサービスを求める人がますます増える見込みです。こうした状況の中で、様々なサービスをうまく調整する役割を担う調整者の重要性は、今後ますます高まっていくと考えられます。

人々の生活を取り巻く環境は複雑さを増しており、介護や福祉のサービスの種類も多岐にわたっています。利用者一人ひとりの状況に合った最適なサービスを選び、必要な手続きを行うことは容易ではありません。そのため、専門的な知識と経験を持つ調整者が、利用者とサービス提供者の間に入り、必要な支援を円滑に進める役割が不可欠です。

地域で高齢者を支える仕組みである地域包括ケアシステムの構築も進んでいます。このシステムでは、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、医療、介護、福祉、住まい、生活支援など、様々な分野が連携してサービスを提供します。調整者は、これらの多様なサービスを繋ぐ役割を担い、地域住民の様々なニーズに応じた支援体制を整備していく上で中心的な役割を果たしていくでしょう。

調整者は、人と人との繋がりを大切にし、それぞれの状況を丁寧に理解しながら、より良い支援のあり方を考えていく仕事です。医療や介護、福祉といった専門分野に関する知識はもちろんのこと、地域社会の資源や制度についても理解を深める必要があります。また、コミュニケーション能力や調整能力、問題解決能力なども求められます。これらの能力を向上させることで、より質の高いサービス提供が可能となり、キャリアアップの道も広がっていくでしょう。高齢化が進む社会において、調整者は、人々の暮らしを支えるやりがいのある仕事と言えるでしょう。

| 調整者の役割 | 重要性 | 求められる能力 |

|---|---|---|

| 利用者とサービス提供者の間の仲介 | 様々なサービスの調整、利用者一人ひとりに合ったサービス提供 | 専門知識、経験、コミュニケーション能力、調整能力、問題解決能力 |

| 地域包括ケアシステムにおけるサービス連携 | 多様なサービスの連携、地域住民のニーズに応じた支援体制整備 | 医療、介護、福祉、地域社会の資源や制度に関する知識 |

| 人と人との繋がりを大切にした支援 | 利用者の状況理解、より良い支援のあり方の検討 | – |

まとめ

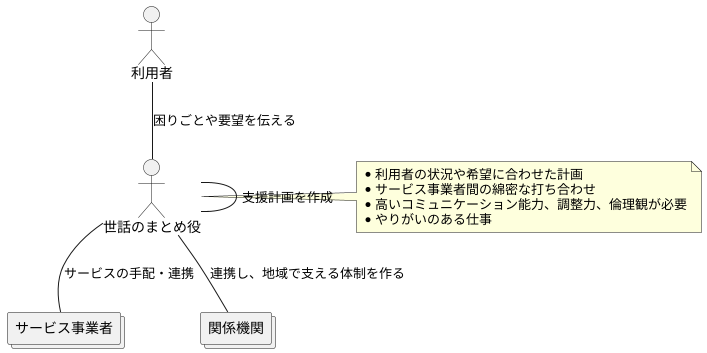

人と人をつなぐ調整役である世話のまとめ役は、介護や福祉の現場で欠かせない存在です。利用する人にとって暮らしやすいように、様々なサービスや関係者を繋ぐ大切な役割を担っています。

世話のまとめ役は、まず利用する人の困りごとや要望を丁寧に聞き取ります。それぞれの状況や希望に合わせて、どんなサービスが必要かを考え、適切な支援計画を作成します。例えば、自宅で生活する上で困っていること、行きたい場所、趣味など、利用する人の気持ちを尊重しながら、一緒に計画を立てていきます。

次に、作成した計画に基づき、実際にサービスを提供してくれる事業者を探し、手配します。訪問介護やデイサービス、福祉用具の貸与など、様々なサービスの中から、利用する人に最適な組み合わせを考えます。複数のサービスを利用する場合には、それぞれのサービスがスムーズに連携できるよう、事業者間で綿密な打ち合わせを行います。

さらに、世話のまとめ役は、地域の関係機関との連携も担います。市役所や社会福祉協議会、医療機関など、様々な機関と協力することで、利用する人が安心して生活できるよう、地域全体で支える体制を作っていきます。

高いコミュニケーション能力で人と人をつなぎ、状況に合わせて柔軟に対応できる調整力、そして利用する人の立場に立って親身になれる倫理観が、世話のまとめ役には必要です。高齢化が進む中で、世話のまとめ役の必要性はますます高まっており、やりがいのある仕事と言えるでしょう。世話のまとめ役は、複雑な社会福祉制度の中で、利用する人が安心して暮らせるよう支え、より良い社会の実現に貢献していくと期待されています。