調整の役割:介護と介助の質を高めるために

介護を学びたい

先生、「コーディネーション」って、どういう意味ですか?保健師さんが地域で訪問指導するケアコーディネーションと何か関係ありますか?

介護の研究家

良い質問だね。「コーディネーション」は、簡単に言うと『調整』のことだよ。介護が必要な人の望みや必要なサービスをうまく繋いで、その人が自分で決め、自分らしく生活し、一人でできることを増やすことを目指すんだ。ケアコーディネーションは、保健師さんが地域に密着して行うコーディネーションのことだよ。

介護を学びたい

つまり、ケアコーディネーションはコーディネーションの一種なんですね。でも、例えばどんな調整をするんですか?

介護の研究家

そうだね。例えば、一人暮らしのお年寄りが、買い物や料理が難しくなったとしよう。ケアコーディネーションでは、保健師さんがその方の状況を把握し、配食サービスや家事援助サービスなどを紹介して、その方が必要なサービスを受けられるように調整するんだよ。そして、その方ができる限り自立して生活できるように支援していくんだ。

コーディネーションとは。

『世話をすること』と『手助けをすること』について、『調整』という言葉に着目してみましょう。この『調整』とは、必要なことと提供されるサービスのつりあいをととのえ、対象となる人が自分で決めて、自分で実現し、そして、自分の力で生活できるようになることを目指すものです。保健師さんが地域で家庭訪問をして、その地域に密着したかたちで行う『調整』のことを、特に『在宅ケア調整』といいます。

調整とは何か

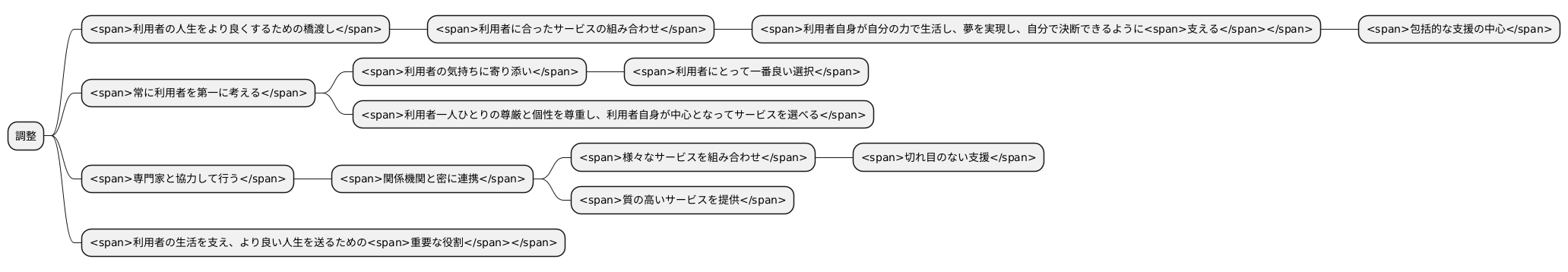

調整とは、利用者の人生をより良くするための橋渡しのようなものです。利用者一人ひとりの状況、望んでいること、そして使えるサービスをきちんと理解し、利用者に合ったサービスの組み合わせを見つけ出すことが大切です。これは、ただサービスを提供するだけでなく、利用者自身が自分の力で生活し、夢を実現し、自分で決断できるように支えるという意味があります。つまり、利用者の人生全体を豊かにすることを目指す、包括的な支援の中心となるものです。

良い調整のためには、常に利用者を第一に考えることが重要です。利用者一人ひとりの尊厳と個性を尊重し、利用者自身が中心となってサービスを選べるようにしなければなりません。そのためには、調整を行う人は、利用者の気持ちに寄り添い、よく話を聞き、利用者にとって一番良い選択ができるように支えることが求められます。

調整は、様々な専門家と協力して行うものでもあります。医師、看護師、介護士、相談員など、関係機関と密に連携することで、質の高いサービスを提供できるようになります。例えば、利用者の状態に合わせて、自宅での介護サービス、病院での治療、リハビリテーション、福祉用具の貸し出しなど、様々なサービスを組み合わせ、切れ目のない支援を提供することが可能になります。このように、調整は利用者の生活を支え、より良い人生を送るための重要な役割を担っているのです。

調整の重要性

利用者の方々にとって、必要な支援は一人ひとり異なり、画一的なサービスでは真のニーズに応えることはできません。そこで重要となるのが、それぞれの状況に合わせた「調整」です。調整とは、利用者の状況、希望、そして課題を丁寧に把握し、本当に必要な支援を組み合わせ、提供していくことを意味します。

例えば、身体的な支えが必要な方の場合は、身体機能の程度、生活環境、そしてご本人の希望を考慮し、適切な介護サービスの種類や時間などを調整します。手すりの設置や段差解消といった住環境の整備、車いすや歩行器などの福祉用具の選定・導入支援も、調整の大切な要素です。これらのきめ細やかな調整を通して、利用者の方々がより安全で快適な日常生活を送れるよう支援します。

また、精神的な支えが必要な方への調整も重要です。心の悩みに寄り添い、カウンセリングやピアサポートといった心のケアの機会を提供するだけでなく、地域活動への参加支援などを通して社会とのつながりを取り戻せるよう支援することも含まれます。

さらに、調整はサービス提供の効率化にもつながります。複数のサービスを利用する場合、それぞれのサービス内容を把握し、重複や不足がないよう調整することで、より効果的で無駄のない支援体制を構築することができます。

このように、利用者一人ひとりの状況に合わせた柔軟な調整は、生活の質の向上に大きく貢献するだけでなく、地域全体の福祉の充実にもつながる大切な取り組みです。

| 調整対象 | 調整内容 | 調整による効果 |

|---|---|---|

| 身体的な支えが必要な方 |

|

安全で快適な日常生活 |

| 精神的な支えが必要な方 |

|

社会とのつながりの回復 |

| サービス提供の効率化 |

|

効果的・無駄のない支援体制 |

地域における調整

地域での様々な活動をつなぎ合わせ、全体をうまくまとめることは、地域包括ケア体制を作る上で欠かせません。この大切な役割を担うのが、保健師による各家庭への訪問指導です。保健師は、地域に住む人々の健康状態や暮らしぶりを直接見て把握し、必要な支援へと繋げる調整役として活動しています。

具体的には、保健師は家庭訪問を通して、健康に関する相談を受けたり、病気の予防に関する助言を行ったりします。また、介護が必要な人やその家族の状況を詳しく聞き取り、適切な介護サービスを紹介するなど、様々な支援を行います。さらに、地域の行事や集まりに参加することで、地域の人々との繋がりを深め、孤立を防ぐ役割も担っています。高齢化が進む中で、地域に住む人々が安心して暮らし続けるためには、地域に密着した、一人ひとりの状況に合わせた細やかな支援体制が必要不可欠です。

保健師による調整は、地域の人々の様々なニーズを的確に捉え、行政や医療機関、介護事業者など、関係機関と協力しながら、地域全体で支える仕組みを作る上で重要な役割を果たしています。例えば、一人暮らしの高齢者が体調を崩した場合、保健師がすぐに状況を把握し、医師やケアマネジャーと連携を取り、必要な医療や介護サービスを提供することで、重症化を防ぎ、安心して自宅での生活を続けられるよう支援します。

地域の人々が安心して暮らせる地域社会を実現するためには、保健師の活動を通して様々な機関が連携し、情報共有を行う場を設けたり、地域住民同士が支え合うための活動を広げたりすることが重要です。保健師による地域での調整をより充実させることで、誰もが安心して暮らせる地域社会の実現に繋がると考えられます。

| 役割 | 活動内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 地域包括ケア体制の構築における調整役 |

|

|

| 地域に密着した支援体制の構築 |

|

高齢化社会における地域住民の安心した暮らしの継続 |

| 地域全体で支える仕組みづくり |

|

安心して暮らせる地域社会の実現 |

調整の課題と展望

人が年を重ね、または病気や障がいによって、日常生活に支援が必要となる場面が増えてきています。こうした状況において、様々な支援をスムーズにつなぐ「調整」の役割は大変重要です。しかし、現状ではいくつかの課題も存在しています。

まず、医師や看護師、介護士、相談員など、多くの専門職がそれぞれの立場で関わっているため、連携を密にすることが難しいという点です。それぞれの専門分野の知識や経験を持ち寄り、互いに理解を深める努力は必要不可欠ですが、多忙な業務の中で時間を確保することは容易ではありません。また、個人情報の保護を尊重しながら、必要な情報を関係者間で適切に共有することも課題です。情報を共有するためのシステム整備や、情報共有に関するルール作りも必要です。

さらに、調整役を担う人材の育成も大きな課題です。調整役には、関係者との円滑な意思疎通を図る高い対人能力、関係機関の役割分担を理解した上で適切な指示や助言を行う調整能力、そして何よりも支援を必要とする人の立場に立って考え、行動できる視点が求められます。これらの能力を育成するための研修制度の充実、資格制度の整備、そして経験を積んだ調整役の配置が急務です。

これらの課題を解決するためには、関係機関が協力して地域全体で支援体制を構築していく必要があります。それぞれの機関が持つ強みを活かし、互いに足りない部分を補い合うことで、より質の高い、切れ目のない支援を提供することが可能になります。また、調整役の専門性を高め、その役割を明確にすることで、より効果的な調整が期待できます。高齢化が進む中で、誰もが安心して暮らせる社会を実現するためには、調整の役割は今後ますます重要性を増していくでしょう。関係機関が一体となり、地域全体で支え合う仕組みづくりを進めていくことが大切です。

| 課題 | 詳細 |

|---|---|

| 多職種連携の難しさ | 医師、看護師、介護士、相談員など多くの専門職が関わるため、連携が難しい。多忙な業務の中で時間を確保することも困難。 |

| 情報共有の難しさ | 個人情報保護を尊重しながら、必要な情報を関係者間で適切に共有することが難しい。システム整備やルール作りが必要。 |

| 調整役の人材不足 | 調整役には高い対人能力、調整能力、そして支援を必要とする人の立場に立った視点が求められる。研修制度の充実、資格制度の整備、経験を積んだ調整役の配置が必要。 |

| 地域全体での支援体制の構築 | 関係機関が協力して、地域全体で支援体制を構築していく必要性。それぞれの機関が持つ強みを活かし、互いに足りない部分を補い合うことで、質の高い切れ目のない支援提供が可能に。 |

まとめ

人々が自分らしく安心して暮らせる社会を実現するためには、利用者の様々な要求と提供されるサービスを繋ぐ調整という役割が大変重要です。この調整は、利用者自身がどうしたいかを決めること、そしてそれを実現することを支え、最終的には利用者が自ら生活していく力を育むことを目指します。

地域で支え合う仕組みを作る上でも、この調整の働きは欠かせません。例えば、住み慣れた地域で、必要なサービスを受けながら、安心して生活を続けられるように、様々な機関が連携して一人ひとりに合った支援を行う上で、調整役が中心となって全体をまとめます。

質の高い調整を行うには、医師や看護師、介護職員、相談員など、様々な専門職が力を合わせ、互いに情報を共有し、連携を強化することが大切です。また、調整役を担う人材を育成することも必要不可欠です。調整役には、関係機関と円滑にやりとりするためのコミュニケーション能力や、利用者の状況を的確に把握し、必要なサービスを見極めるための専門的な知識が求められます。

これらの課題を解決し、調整の役割を強化していくことで、誰もが安心して暮らせる社会を作ることが可能になります。そのためには、常に利用者の立場に立ち、利用者の思いに寄り添い、利用者にとって一番良い支援を提供するよう心がける必要があります。関係機関が協力し、地域全体でこの問題に取り組むことが重要です。

今後、高齢化が進むにつれて、調整の重要性はますます高まっていくと考えられます。人々が安心して生活を続けられるよう、調整という役割を更に強化していく必要があるでしょう。

| 目的 | 人々が自分らしく安心して暮らせる社会の実現 |

|---|---|

| 手段 | 利用者の要求とサービスを繋ぐ「調整」という役割の強化 |

| 調整の意義 | 利用者の自己決定と自立を支援し、生活力を育む |

| 地域における調整の役割 | 様々な機関が連携し、個人に合った支援を行うための要 |

| 質の高い調整のための要素 |

|

| 調整の具体的な行動 | 利用者の立場に立ち、思いに寄り添い、最適な支援を提供 |

| 将来展望 | 高齢化の進展に伴い、調整の重要性は更に増加 |